MIDI – Glanz und Elend eines Interfaces

Für die meisten Profi-Keyboarder ist der Computer mittlerweile zum unentbehrlichen Begleiter auf den Bühnen der Wert geworden. 1983 haben sich fast alle Synthesizerhersteller auf ein einheitliches Keyboard-Bus-System, das Midi, geeinigt. Seither ist es auch ohne Lötkolben möglich, mehrere Keyboards, Rhythmusmaschinen und Effektgeräte, Takt für Takt synchron, durch einen Song zu jagen. Und wenn man will, nimmt einem der Computer sogar das Spielen ab. Doch war die Einführung dieses Systems auch mit Schwierigkeiten verbunden.

Noch vor einem Jahrzehnt war ein Synthesizer ein riesiges Klangmonster, vollgestopft mit Analog-Elektronik. Dank moderner Mikroprozessortechnik hat sich dies jedoch innerhalb weniger Jahre grundlegend gewandelt. Synthesizer von heute sind klein und handlich, kaum noch größer als die Tastatur und voll polyphon, also vielstimmig spielbar. Alle Klangparameter lassen sich heute problemlos abspeichern und stehen nach einem Druck auf ein Knöpfchen sofort und jederzeit wieder zum Spiel bereit. Zeit ist kostbar, vor allem auf der Bühne.

Die Arrangements moderner Popsongs konnten dank moderner Studiotechnik unheimlich verfeinert werden. Mit einer 24-Spur-Maschine, einem guten Techniker und viel Zeit, läßt sich heute aus einer Fünf-Mann-Combo ein vielstimmiges Orchester zaubern. Die einzelnen Stimmen spielt man hintereinander auf das Bandgerät.

Doch wie realisiert man solche Meisterwerke moderner Studiotechnik auf der Bühne, live, möglichst ohne Playback? Hier sind wir an dem Punkt, der Keyboarder, die etwas auf sich halten wollen, wohl oder übel zu Computerfreaks werden läßt — denn auch ein Keyboarder hat nur zwei Hände. Dank Midi genügen ihm diese nun auch, die Stimmen, die er nicht mehr selbst zu spielen schafft, übernimmt der Computer. Wenn ein Konzert abläuft, hat der Midi-Keyboarder die Hauptaufgabe schon zu Hause erledigt, nämlich das Einprogrammieren der Songs. Theoretisch könnte der Computer den Keyboarder natürlich voll ersetzen. Doch das wäre unfair, wo bliebe dann noch die Show?

Midi hilft nicht nur, komplexe Studiomusik live auf der Bühne zu realisieren. Das Inventar eines modernen Tonstudios geht heutzutage in die Millionen. Entsprechend hoch sind auch die Mieten. Midi hilft auch, teure Studiozeit zu sparen. Zumindest Keyboards und Elektronikdrums programmieren viele weniger betuchte Musikgruppen heute per Computer und Midi bereits zu Hause fertig ein. Im Studio spielt dann der Computer fehlerfrei sämtliche Stimmen gleichzeitig auf das Band. Mühseliges und zeitraubendes Spur-für-Spur-Aufnehmen wird so hinfällig. Midi ist also quasi notwendig geworden. Immer komplizierter werdende Technik erfordert meist noch mehr Technik, um sie wieder in Griff zu bekommen.

So, genug des Lobs. Selbst Computermusiker, habe ich mich wieder einmal in Begeisterung geschrieben. Es wäre mittlerweile allerdings sehr wichtig, die anfängliche Begeisterung von Musikern, Herstellern und Presse, über das neue Wunderkind, das alles möglich zu machen versprach, gegen eine kritischere Betrachtungsweise auszuwechseln; Midi, nach einem Jahr auf dem Markt, als das zu betrachten, was es eigentlich wirklich ist, — lediglich ein genormtes Bus-System. Genau wie RS232 oder Centronics, oder S-100 oder wie sie alle heißen. Ein Standard wie viele andere, behaftet mit genau den gleichen Unzulänglichkeiten und Vereinfachungen. In der Entwicklung behindert durch Fehlinterpretationen und dem Konkurrenzverhalten vieler Industriefirmen. Das ist das Fazit nach einem Jahr Midi.

Wie sich alles entwickette

Sehen wir uns an, wie sich alles entwickelte.

Die Idee, ein genormtes Bussystem für Synthesizer-Keyboards zu entwickeln, kam erstmals im Juni 1981 auf der berühmten NAMM (National Association of Music Merchants) Show in Anaheim, USA auf. Diese größte Musikmesse der Welt findet jährlich statt, — hier werden meist sämtliche Neuentwicklungen der Musikindustrie erstmals vorgestellt. Die Präsidenten der bekannten Synthesizerfirmen Sequential Circuits, Oberheim Electronics und Roland (Dave Smith, Tom Oberheim, Kahehashi) unterhielten sich erstmals über die Möglichkeiten eines Standard-Digital-Interface für ihre Keyboards. Die nächsten Monate arbeitete man an ersten Vorschlägen. Ein weiteres Gespräch im Oktober 1981; der Kreis der Interessenten war mittlerweile gewachsen — Yamaha, Korg und Kawai, drei japanische Hersteller, hatten sich mittlerweile dazugesellt. Im Oktober 1981 stellte dann Sequential Circuits (SCI) auf der AES (Audio Engineering Society) in New York den ersten Versuch eines solchen Interfaces vor. Es hieß USI (Universal Synthesizer Interfaces) und war ein schnelles serielles Interface. Der Effekt: wenig Interesse von seiten anderer Hersteller. Doch der Stein war damit ins Rollen gekommen. Bei der NAMM-Show im Januar 1982 zählten bereits 15 Synthesizer-Hersteller zum Kreis der Interface-Interessenten: Oberheim, Emu, Yamaha, Korg, Roland, Kawai, Moog, Fairlight, GDS, CBS-Rhodes, MusicTechnologie Inc., Octave Plateau, Passport Design, Alpha Syntauri und noch einige mehr. Für Keyboarder alles bekannte und wohlklingende Namen. Viele Streitpunkte tauchten auf, man fand keine Einigung, SCI und die Firmen, Yamaha, Roland, Korg, Kawai waren die einzigen, die nach diesem Treffen zunächst weitermachten. Es war mittlerweile klar, daß es kein optimales Interface geben würde, jedes müßte ein Kompromiß sein. Ein Kompromiß zwischen dem Wunsch jedes Herstellers nach wie vor Keyboards zu entwickeln, die sich möglichst von allen anderen in den meisten Features unterscheiden und andererseits dem Wunsch, alle Instrumente unter einen Hut zu bringen. So verwundert es nicht, daß trotz vieler Bemühungen, bis zum heutigen Tage wirklich 100 prozentig mit Midi nur eines machbar ist: die Ansteuerung eines zweiten Keyboards von einem ersten aus. Das heißt: drückt man auf eine Taste von Keyboard 1, klingt der Ton gleichzeitig von beiden Keyboards. Hier treten nie Schwierigkeiten auf, unabhängig davon, welchen Markennamen die gekoppelten Keyboards tragen.

Im folgenden Jahr machten nun die Japaner einige Vorschläge zur Abänderung des USI-Interfaces und Roland erfand den Namen Midi (Musical Instrument Digital Interface).

Im Januar 1983, wieder einmal NAMM, war es dann soweit. SCI stellte das erste Midi-Keyboard vor, den Prophet 600. Auch die Roland-Leute waren fleißig gewesen und hatten ebenfalls ein Midi-Keyboard entwickelt, den JP-6. Und, welch ein Wunder, obwohl die Instrumente unabhängig voneinander entwickelt wurden, verstanden sie sich. Keyboarddaten ließen sich austauschen. Doch das war auch schon alles. Tonhöhe und Anschlagsdauer wurden zwar korrekt übermittelt, SCI übermittelte jedoch zusätzlich Arpeggiator-Daten, Roland nicht.

Nach anfänglicher Begeisterung regte sich bald Mißtrauen unter den Musikern

Erst im Nachhinein wurde man sich leider klar, daß es gewisse Richtlinien geben müsse, welche Daten übertragen werden sollen und wie. So entstand die erste Midi-Spezifikation 1.0. Leider waren zu diesem Zeitpunkt schon Keyboards auf dem Markt, die ihr noch nicht entsprachen. Überdies hatten sich unter den Musikern mittlerweile die unglaublichsten Gerüchte aufgebauscht, was Midi alles könne: nämlich alles. Sie stellten jedoch bald fest, daß dies weit gefehlt war. Die Enttäuschung war groß, die Unsicherheit wuchs. Musiker ahnen eben nicht, welche Schwierigkeiten sich hinter einer so einfach aussehenden Entwicklung verbergen.

Mittlerweile jedoch hatte die anfängliche Begeisterung von seiten der Musiker viele Hersteller, die zunächst der Spezifikation skeptisch gegenüberstanden, in Zugzwang gebracht. Sie befürchteten, ihre Keyboards ohne Midi-Anschluß nicht mehr los zu werden. Die Folge: Mittlerweile sind bis auf vereinzelte Ausnahmen alle neueren Keyboards mit Midi ausgerüstet.

Die Geister waren hiermit gerufen. Es bleibt nur noch, das Beste aus dem Anfang zu machen. Alle Hersteller haben sich mittlerweile geeinigt, bis März dieses Jahres die gültige Midi-Spezifikation 1.0 in allen Punkten zu befolgen. Die Hoffnung bleibt.

Die technischen Details der Midi-Spezifikation 1.0

Wenden wir uns nach diesem historischen Abriß den technischen Details der Midi-Spezifikation 1.0 zu.

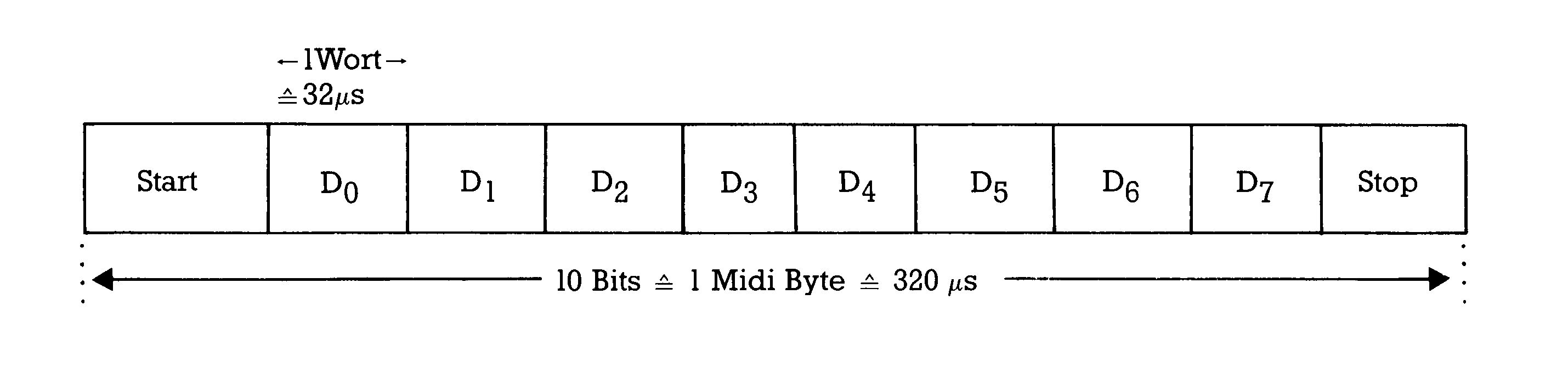

Um die Verkabelung der Instrumente einfach zu halten, hat man sich für eine serielle Datenübertragung entschlossen. Diese Tatsache stößt nach wie vor auf viel Widerspruch. Viele halten die Datenübertragungsgeschwindigkeit für zu niedrig. Sie würden lieber mit paralleler Datenübertragung arbeiten. Bei sehr komplexen Systemen, in denen viele Instrumente gleichzeitig mit sehr vielen Daten versorgt werden sollen, können Verzögerungen aufgrund der langsamen seriellen Datenübertragung Delays auftreten, das heißt, die Toninformationen erscheinen am Ende der Leitung mit Verzögerung. Der Streit ist groß, ob dieser Effekt nun hörbar ist oder nicht. Einige wollen Delays störend bemerkt haben, andere entgegnen, daß dieselben Zeitunterschiede für einen Hörer auftreten, der lediglich einige Meter vom Keyboard entfernt steht. Unser Schall ist ja auch nicht der schnellste. Und wer hat hier schon störende Delays bemerkt? Sei es wie es sei. Immerhin arbeiten Midi-Interfaces mit fast der doppelten Geschwindigkeit des in der Computerindustrie weit verbreiteten RS232 Busses, nämlich mit 31,25 KBaud. Diese Frequenz wählte man, da sie hardwaremäßig leicht durch Teilung eines l-MHz-Taktes durch 32 zu erhalten ist. Jedes Daten-Byte besteht aus einem Start-Bit, acht Daten-Bits und einem Stop-Bits (siehe Bild 2).

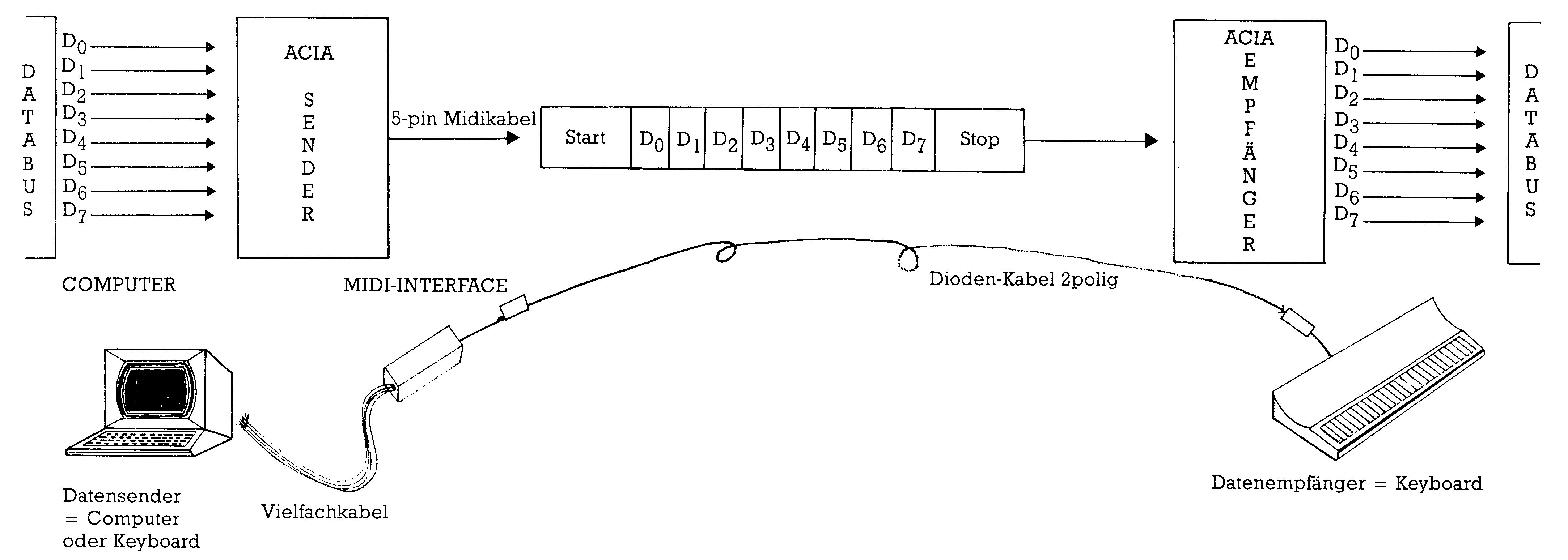

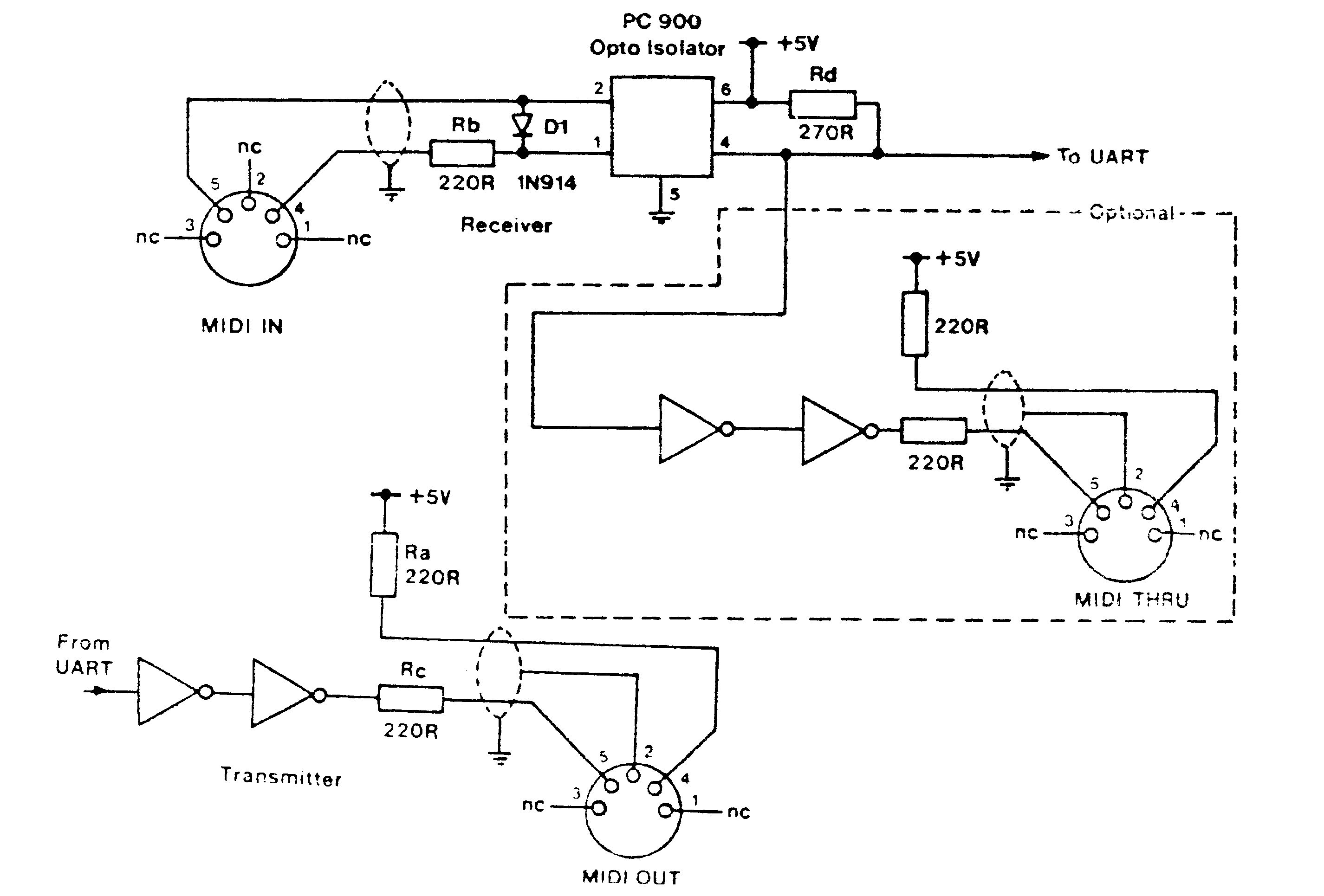

In jedem mit Midi ausgerüsteten Instrument sowie in allen Midi-Interfaces befindet sich nun eine Baugruppe, die parallele Daten des internen Keyboardprozessors in serielle wandelt und auf die Reise in das Midi-Verbindungskabel schickt, beziehungsweise von einem externen Computer ankommende serielle Daten in parallele rückwandelt. Diese Einheit heißt ACIA (Asynchronous Communications Interface Adapter Bild 3).

Von außen unterscheidet sich ein Midi-Keyboard nur durch drei Buchsen — Midi-Input, Midi-Output und Midi-Durchgangsbuchse (Midi Thru) — von einem anderen. Laut Spezifikation dürfen lediglich 5-Pin/180-Grad-DIN- beziehungsweise XLR-Buchsen Verwendung finden. Verbindungskabel zwischen Midi-Systemen dürfen nicht länger als 15 m sein, man muß eine zweipolige Leitung, abgeschirmt und verdrillt, verwenden.

Will man Keyboards nicht bloß verbinden, sondern von einem Computer ansteuern, benötigt man ein externes Midi-Interface, das die parallelen Daten des Computers in serielle wandelt, die unser Keyboard versteht. Den prinzipiellen Aufbau eines Midi-Interfaces erkennen wir in Bild 4.

Solch externe Interfaces gibt es mittlerweile in den verschiedensten Modifikationen. Viele passen nur an einen Rechner, einige mittels zusätzlicher Adapter-Karten an mehrere. Für den Commodore 64 existieren momentan die meisten Midi-Interfaces und, was noch wichtiger ist, sehr viel Software. Auch im Midi-Sektor scheint der C 64-Konkurrenten mittlerweile weit abzuschlagen.

Welche Daten sollen übertragen werden? Diese Frage ließ Köpfe rauchen

Das Problem des Midi-Standards lag bisher jedoch weniger in der Normung der Hardware. Ungleich schwerer fiel die Entscheidung, welche Daten nun eigentlich übertragen werden können beziehungsweise müssen, um das System für den Musiker interessant zu machen.

Optimal wäre, alle Features eines Instruments per Midi auf ein anderes Instrument übertragen zu können.

Dieser Wunsch scheitert jedoch sofort an den unterschiedlichen technischen Möglichkeiten diverser Geräte. Midi kann lediglich auf dem niedrigsten gemeinsamen Level aller angeschlossenen Instrumente wirken. So lassen sich zwar auf einen vierstimmigen Synthesizer Daten für acht Stimmen, also eine achtstimmige Komposition, übertragen, gleichzeitig spielen wird er aber nur vier hiervon. Ebenso werden einen Synthi, der keine Anschlagsdynamik aufweist, diesbezügliche Daten kalt lassen. Die erste Lektion lautet folglich: Midi erweitert niemals die technischen Möglichkeiten angeschlossener Instrumente!

Zweitens: Jedes Instrument interessieren nur ganz bestimmte Informationen; Keyboards ganz andere als zum Beispiel eine elektronische Rhythmuseinheit oder einen Sequenzer. Um Synthesizer sinnvoll zu koppeln, müssen mindestens die Keyboardinformationen, Tonhöhe, Gate on time und die Anschlagsgeschwindigkeit beziehungsweise -dynamik codiert übertragen werden.

Polyphone Sequenzer können mit denselben Daten arbeiten, nicht aber monophone Sequenzer. Letztere registrieren nur einzelne Melodiestimmen. Rhythmusmaschinen wiederum sind überhaupt nicht an Ton-, sondern nur an Synchronisationsinformationen interessiert.

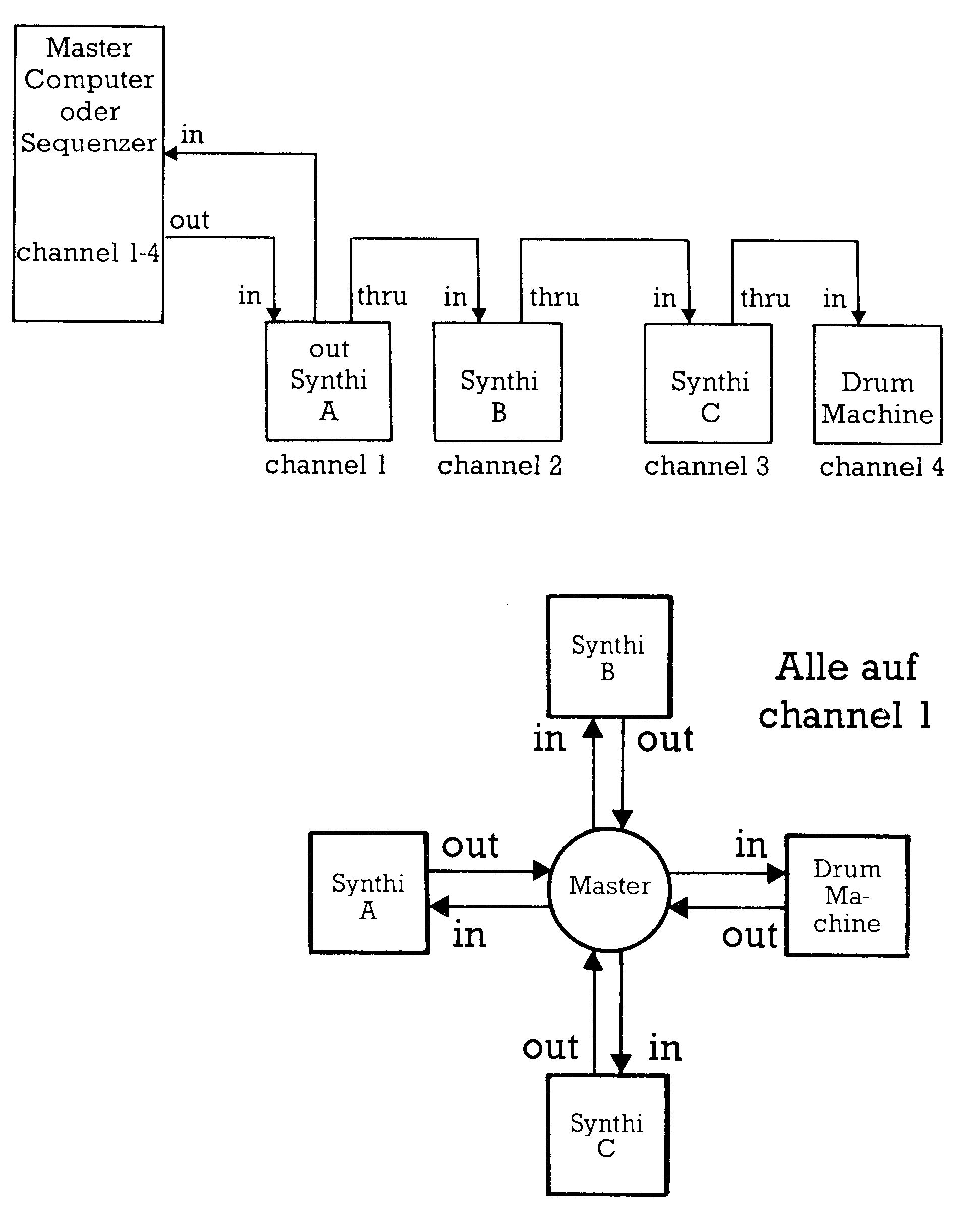

Noch schwieriger vorhersehbar als diese Punkte ist die Frage, in welcher Konfiguration von Geräten das Midi-Interface dann jeweils tatsächlich vom Benutzer eingesetzt werden wird. Will man zum Beispiel mehrere verschiedene Synthis ansteuern und auf jedem eine andere Stimme einer mehrstimmigen Komposition mit anderem Klang ausgeben, so erfordert dies sicher eine ganz andere Zuordnung, als wenn alle Instrumente dieselbe Stimme spielen sollen. Deshalb führte man drei unterschiedliche Zuordnungsmodi ein, den OMNI-, POLY- und MONOmodus. Da die Verkabelung der einzelnen Instrumente möglichst einfach sein soll, müssen softwaremäßig Kanäle geschaffen werden, um die Instrumente mit den unterschiedlichen Stimmen der Komposition zu versorgen. Jedes Instrument muß für es bestimmte Daten gezielt erkennen. So führte man neben den drei Modi noch 16 Kanäle (Channels) ein. Mit geeigneter Software ließen sich deshalb auch maximal 16 Instrumente gleichzeitig und polyphon ansprechen — angesteuert von einem Computer.

Was für Möglichkeiten bieten die einzelnen Modi? Im OMNImodus spielen alle Instrumente, die am Bus hängen, parallel und polyphon. Die angeschlossenen Instrumente empfangen sämtliche über den Bus geleitete Daten, unabhängig vom jeweiligen Kanal, auf dem diese übermittelt werden. Sollen die gekoppelten Synthis jedoch verschiedene Stimmen spielen, wechselt man in den POLYmodus. Hier lassen sich die einzelnen Instrumente unterschiedlich adressieren. Kanal 1 spricht dann zum Beispiel nur Synthi 1 an. Man könnte auf diesem Kanal eine Baßstimme programmieren, über Kanal 2 einen zweiten Synthesizer ansprechen und diesen Begleitakkorde spielen lassen. Eine Melodiestimme über Kanal 3 auf Synthi 3 gelegt und zu guter Letzt eine Rhythmusmaschine synchronisiert, über Kanal 4 — schon hat man das Orchester fertig. Auf jedem Kanal können theoretisch unbegrenzt viele Stimmen gleichzeitig übermittelt werden; das angeschlossene Keyboard spielt natürlich nur so viele, wie es Stimmen besitzt. Bei modernen Keyboards sind das mittlerweile bis zu 16, wie der Yamaha DX-7 zeigt. Hätte man 16 DX-7, könnte man eine 16 x 16, also 256stimmige Komposition mit Top-Sound, von einem Commodore 64 gesteuert, über diese Maschinerie ausgeben! Da die jüngsten Tendenzen der Synthesizerindustrie wieder in Richtung Modultechnik gehen, steht dies auch nicht mehr in allzu weiter Ferne. So erscheinen demnächst von den Firmen Roland und Yamaha 19-Zoll-Synthiracks, in denen jeweils acht komplette Synthesizer untergebracht sind, per Midi und Computer steuerbar. Dann braucht man nur noch ein Klaviatur-Modul und los geht’s.

Im dritten und letzten Modus, dem MONOmodus wird schließlich je Kanal nur eine einzige Stimme übertragen. Jedes angeschlossene Instrument empfängt so viele Kanäle, wie es Stimmen besitzt, beginnend bei dem Kanal, mit dem es adressiert wurde. Verfügt es über keinen Adreßschalter, wird es automatisch mit Kanal 1 adressiert. Letzteres gilt übrigens für alle Modi. Besitzt man zum Beispiel den Six-Track von Sequential Circuits, einen Synthesizer, der sechs verschieden klingende Stimmen gleichzeitig spielen kann, lassen sich diese Stimmen im MONOmodus mit unterschiedlichen Melodien belegen. So spielt dann ein Synthi gleichzeitig stampfendes Baßfundament, Bläserbegleitung, Fuzzsolo und vielleicht noch drei Percussionstimmen — was will man mehr.

Prinzipiell sind zwei verschiedene Arten der Verkabelung angeschlossener Geräte möglich, sternförmig und kettenförmig. Wir sehen dies in Bild 5.

Alle Midi-Features funktionieren meist nur im Idealfall

Midi bietet also ungeheure Möglichkeiten. Doch das Ganze funktioniert tadellos nur im Idealfall.

Vor dem Kauf jeglichen Midi-Equipments sollte man sich zunächst immer möglichst genau informieren, ob das Gerät auch in Zusammenhang mit den anderen, die man schon besitzt, funktionieren wird. Schwierigkeiten treten meistens auf, wenn Equipment verschiedener Hersteller gekoppelt werden soll. Die meisten Möglichkeiten und wenigsten Probleme ergeben sich, wenn man nur Equipment eines Herstellers nutzt. Dies ist prinzipiell nicht anders als in der Computerszene. Andernfalls werden zwar viele Features funktionieren, aber nicht alle.

Was man dann mit dem Computer und seinem Equipment tatsächlich für Möglichkeiten hat, bestimmt die Qualität der verwendeten Software. Midi-Software für den Commodore 64 gibt es mittlerweile in Hülle und Fülle. Tunlichst sollte man sich auch hier vor dem Kauf genau über deren Möglichkeiten informieren. Sich wenn möglich alles praktisch demonstrieren lassen. Hier liegt jedoch meist der Hund begraben. Man versuche einmal, in einem Musikgeschäft bestimmte Midi-Software vorgeführt zu bekommen. Die meisten werden passen. Mangels Kenntnis im Umgang mit dem Computer oder überhaupt in Ermangelung eines solchen. Entsprechend wird man ebenso verzweifelt in Computershops nach Midi-Keyboards Ausschau halten. Hier bleibt nur die Hoffnung, daß sich demnächst einiges ändert.

(Richard Aicher/aa)