Abenteuer selbst programmiert

Abenteuerspiele auf dem Commodore 64 gehören mittlerweile zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen mit einem Computer. Dieser Kurs wird Sie in die Lage versetzen, nahezu professionelle Abenteuerspiele selbst zu programmieren. Alles was Sie brauchen ist ein bißchen Basic-Erfahrung, gute Ideen, viel Fantasie und Spaß am Programmieren.

Eine unheimliche Stille liegt in der Luft…

Sie befinden sich in einem großen Raum, in dessen Mitte auf dem kalten Steinboden ein kleiner roter Teppich liegt, Eine kleine Fackel, die an der Wand in einer Halterung steckt, beleuchtet den Raum nur spärlich. Am Boden liegt ein zwei Meter langes stabiles Holzbrett.

Während Sie sich umschauen, fällt plötzlich ein schweres Eisenfallgitter hinter Ihnen herunter und versperrt den einzigen Ausgang.

Alle Ihre Versuche, das Fallgitter zu heben oder einen geheimen Ausgang zu finden, scheitern. Mit großem Schrecken vernehmen Sie plötzlich ein lautes Rattern — die Zimmerdecke bewegt sich langsam, aber sicher nach unten. Erst jetzt bemerken Sie die spitzen Eisenstangen, die von der Decke herunterragen. Sie erinnern sich sofort an den Zauberring, den ein Monster verloren hatte, nachdem Sie es getötet hatten. Sie greifen in Ihre Tasche, holen den Ring heraus und stecken ihn sich an den Finger. Sie drehen den Ring mit der Hoffnung, daß er Sie durch seine Zauberkraft befreien kann, aber es passiert nichts. Inzwischen hat sich die Decke bis auf etwa drei Meter Höhe gesenkt! Ihr nächster Gedanke ist das stabile Brett, Sie klemmen es zwischen Boden und Decke. Sie atmen auf, als Sie feststellen, daß das Brett die Decke, jedoch nicht das Rattern zum Stillstand bringt. Aber ihre Freude hat ein schnelles Ende, als das Brett dem ungeheueren großen Druck der Decke nachgibt und zerbricht. Die Decke ist nun so weit unten, daß Sie nicht mehr aufrecht stehen können. In letzter Sekunde kommt Ihnen schließlich der rettende Gedanke: Sie stürzen auf den kleinen roten Teppich zu…

Dies könnte eine von vielen Action-Szenen eines Abenteuerspiels sein, wie Sie es vielleicht schon bald selbst schreiben werden.

Was ist ein Abenteuerspiel oder englisch »Adventure« eigentlich? Eine einfache Antwort hierfür wäre zum Beispiel: »Das Gegenteil von einem Ballerspiel.« Während bei dem »Baller-«, »Weltraum-« oder »Grafik-« Action-Spiel flinke Finger und ein starrer Blick zum Bildschirm nötig sind, bezieht sich ein Adventure mehr auf scharfen Verstand.

Wer ein Adventure spielen will, muß viel Fantasie und Einfühlungsvermögen mitbringen. Bei einem Adventure stellt der Computer ein Fenster in eine andere Welt dar, deren Grenzen und Gesetze vom Programmierer gesetzt werden.

Am besten läßt sich das Prinzip eines Abenteuerspiels anhand eines Rollenspiels erklären.

Diese Rollen- beziehungsweise Fantasierollenspiele sind besonders in England unter dem Titel Dungeons & Dragons (Höhlen und Drachen) verbreitet. Diese Rollenspiele können sich manchmal über ein ganzes Wochenende hinziehen.

Wie ist solch ein Rollenspiel aufgebaut?

Da gibt es zum einen den Dungeon-Master (Höhlenmeister). Dieser ist der Ersteller des Spiels und somit auch der Spielleiter. Den einzelnen Spielern werden Charaktere wie Zauberer, Fee oder Zwerg etc. zugeteilt.

Außerdem gibt es Nichtspielercharaktere, Dies sind zum Beispiel Monster und Kreaturen, die in dem Spiel auftreten: auch sie werden vom Höhlenmeister gelenkt. Der Höhlenmeister ist der absolute Schiedsrichter. Er verteilt während des Spiels die Punkte. Falls sich im Spiel eine besondere Situation ergibt, so muß er improvisieren, um den Spielern gerecht zu werden.

Dies fordert besonders große Fantasie und Ideenreichtum von ihm. Ein Rollenspiel könnte folgendermaßen ablaufen:

Höhlenmeister: Ihr befindet euch in einer großen, trockenen Höhle mit Fackeln an den Wänden. Was macht ihr jetzt?

Die Spieler beraten sich nun.

Sprecher der Spieler: Wir untersuchen die Höhle genauer. Der Höhlenmeister schaut nun in seinen Plänen und Notizen nach, ob in der Höhle sonst noch etwas zu finden ist.

Höhlenmeister: Ihr entdeckt eine Geheimtür, Was nun?

Die Spieler beraten sich.

Sprecher der Spieler: Wir öffnen die Tür und lassen unseren stärksten Mann vorausgehen.

An diesem Beispiel können Sie die Aufgaben des Höhlenmeisters erkennen. Unser Ziel soll nun sein, den Computer als Höhlenmeister arbeiten zu lassen. Hierzu geben wir ihm Pläne, Tabellen etc., aus denen er ersehen kann, welche Antworten er uns geben soll.

Das Problem hierbei ist, daß der Computer auch ein wenig an den Plänen, die wir ihm geben, manipulieren und während des Spiels improvisieren soll, damit keine Langeweile beim Spieler aufkommt.

Bevor wir uns an dieses Problem wagen, müssen wir lernen, wie man Pläne erstellt, also wie man sich ein Spielkonzept ausdenkt.

Sie können Ihren Computer also ruhig ausschalten, sich in einen bequemen Sessel zurücklehnen und aufmerksam die folgenden Kapitel lesen…

1. Kapitel:

Die Speicher-Grenzen oder wieviel Abenteuer paßt in den C64 ?

Im Prinzip gibt es nur zwei Faktoren, die uns beim Erstellen von Abenteuerspielen einschränken: Zum einen die Grenzen unserer Fantasie und zum anderen die Speicherkapazität unseres C64.

Wieviel Abenteuer paßt in 38 KByte? Mit dieser Frage wollen wir uns nun einmal beschäftigen.

Vorweg möchte ich jedoch sagen, daß Sie Ihre Fantasie niemals aus Angst vor Speicherplatzmangel einschränken sollten.

Sollten Sie die Idee zu einem gigantischen Spiel haben, dann kürzen Sie es keinesfalls so lange, bis es in den C64´er paßt. Teilen Sie es lieber in mehrere Programme auf, die nacheinander geladen und gespielt werden. Die Antwort auf die Frage hängt hauptsächlich von der Art des Spiels ab. Wir unterscheiden folgendermaßen:

a) Spiele mit überwiegend Grafik (Grafik-Adventure)

b) Spiele mit überwiegend Text (Text-Adventure)

Bei Grafikabenteuerspielen findet man für jeden Raum ein Bild. Unter diesem Bild ist ein kleines Textfenster zur Befehlseingabe, ein Beispiel hierfür wäre das Adventure »Zauberschloß« von Happy Software. Bei Textabenteuerspielen findet man anstelle von Bildern lange Texte, die jeden Raum ausführlich beschreiben — das Bild entsteht also in der Fantasie des Spielers, der den Text liest.

Als ich mein erstes Adventure schrieb, war ich besonders darauf aus, viele Räume zu haben, weil ich dachte, daß dies für ein sehr gutes Adventure unbedingt notwendig sei. Ich bemerkte jedoch bald, daß ich hier völlig falsch lag — das Resultat war ein Spiel mit 200 (9 Räumen, aber kaum Action. Alles was man konnte, war herumlaufen und laufen und laufen. Auch die Befehlsanalyse, auf die ich in einem später folgenden Kapitel ausführlich zu sprechen kommen werde, war viel zu knapp geraten.

Wir wollen unsere anfänglich gestellte Frage deshalb nun erweitern: Wie sieht ein gutes Adventure aus, und wie bringt man es auf 38 KByte? Das Wesentliche an jedem Adventure, das letztendlich auch über dessen Qualität entscheidet, ist der Komfort der Befehlseingabe und deren Analyse. Damit hängt natürlich auch der Wortschatz des Spiels zusammen. Damit es nun nicht zu kompliziert wird, ein Beispiel:

Wir stellen uns einfach ein Abenteuerspiel des Titels X vor.

Wenn X einen Befehl erwartet, fragt es »WAS NUN?«.

Wir geben nun folgendes ein: »Nimm Schwert«.

X antwortet uns: »Sie nehmen das Schwert«.

Geben wir jedoch »Nimm das Schwert« ein, so antwortet X: »Ich kenne (das) nicht.« oder »Sie können (das) nicht nehmen« oder einfach »Das geht nicht«. etc.

Was haben wir nun falsch gemacht?

Für uns ist »Nimm Schwert« und »Nimm das Schwert« gleichermaßen verständlich, obwohl »Nimm das Schwert« besseres Deutsch ist.

Warum versteht uns der Computer jedoch nicht?

Ganz einfach — Die Befehlsanalyse von X sieht so aus:

X versteht nur Befehle, die aus zwei Worten – VERB + OBJEKT bestehen.

Wenn wir also »Nimm das Schwert« eingeben, so nimmt X an, daß das Wort »das« das Objekt des Befehls ist.

X sieht in seiner Objekttabelle nach und kann »das« nicht finden.

X versteht den Befehl also nicht!

Spiel ohne Grenzen

Sie sehen also, was mit guter Befehlsanalyse gemeint ist: Das Spiel soll Sätze wie »Nimm das Schwert, den Ring und das Brett und gehe nach Norden« verstehen. Hierauf werden wir später zurückkommen.

Ein weiteres Kriterium für ein gutes Spiel ist das folgende: Der Spieler sollte viel mehr Möglichkeiten haben, als nur Gegenstände zu nehmen, zu verlieren und herumzulaufen. Gute Spiele müssen so viele Möglichkeiten bieten, daß der Spieler kaum an die Grenzen des Spiels stößt. Es ist nämlich äußerst frustrierend, wenn man ständig eine Antwort wie »Ich verstehe das nicht« nach einer Befehlseingabe erhält.

Wenn wir ein gutes Adventure-Programm schreiben wollen, so müssen wir dem Spieler die Möglichkeit bieten, sich nach Lust und Laune in unserer Abenteuerwelt auszutoben, auch dann, wenn der Spieler etwas macht, das mit der Lösung des Spiels kaum etwas zu tun hat.

Stellen wir uns einmal einen Raum vor, in dem eine große Kiste und ein Fenster ist.

Wir sollten dem Spieler dann folgende Dinge ermöglichen:

- Er kann die Kiste öffnen und schließen (wenn wir wollen, muß er dafür einen Schlüssel haben).

- Er kann Gegenstände in die Kiste legen. Er kann die Kiste mitnehmen, falls sie nicht zu schwer ist.

- Er kann sich in der Kiste verstecken (falls sie groß genug ist).

- Er kann die Kiste verschieben, wenn sie zu schwer zum Tragen ist.

Aber Achtung: Der Spieler kann nur in die Kiste gehen, wenn alle Gegenstände, die er hat, mit in die Kiste passen. Ansonsten muß er sie vorher ablegen.

- Er kann das Fenster öffnen und schließen sowie hinaussehen.

- Er kann aus dem Fenster springen, wenn ihm das Spiel zu langweilig wird, oder aus Angst vor einem Monster, das den Raum betritt.

Sie sehen also, wie viele Möglichkeiten in der Ausgangssituation (Kiste und Fenster) stecken. Falls die Kiste enorm groß ist, dann kann der Spieler sich vielleicht sogar mit einer Prinzessin, die er kurz zuvor gerettet hat, in ihr verstecken…

Stichwort »Prinzessin« — Wie Sie sehen, sind lebendige Personen in einem guten Adventure nicht fehl am Platz.

Allerdings ist es langweilig, wenn man nur auf Taubstumme trifft. Wenn Personen im Spiel vorkommen, so sollten sie mehr können, als nur herumstehen oder wortlos hinter dem Spieler herrennen. Ein Spiel, welches ein gutes Beispiel im Bezug auf »selbstdenkende« Spielcharaktere abgibt, ist das englische Adventure »The Hobbit« von Melbourne House. Wer dieses Spiel kennt (wahrscheinlich jeder Adventure Freak), weiß, was Thorin, Gandalf, Elrond, Bard, der Butler oder Smaug, der Drache, im Spiel alles selbständig treiben. Leider ist beim Hobbit auch einiges zu kritisieren:

Sagt man seinem Freund Elrond »Lies die Karte«, so kann es manchmal vorkommen, daß dieser einfach nein sagt. Auch kann es passieren, daß man von Monstern gefangen wird und dann auf die Rettung durch einen Freund wartet - manchmal kommt dieser jedoch nicht.

Wir können also nun zusammenfassen, was ein gutes Adventure auszeichnet.

- Der Spieler sollte so viele (auch unsinnige) Möglichkeiten haben, daß ihm so wenig wie nur irgend möglich auffällt, daß das Spiel Grenzen hat.

- Das Spiel muß einen großen Wortschatz und eine großzügige Befehlsanalyse haben — das heißt, das Spiel soll nicht Worte allein erkennen, sondern den Sinn eines Satzes verstehen.

- Das Spiel sollte zu jedem Raum einen ausführlich beschreibenden Text haben. Grafiken sollten diesen Text ab und zu unterstützen — es sollte jedoch nicht so sein, daß ein Spieler erst rätseln muß, was die Grafik darstellt, bevor er den Sinn erkennt. Grafiken sind nur Ergänzungen zu einem guten Text — sie können ihn nicht völlig ersetzen.

- Wenn im Spiel Personen (Charaktere) auftreten, so sollten sie auch einen eigenen Willen haben, sowie sprechen und verstehen können. Dadurch besteht die Möglichkeit, eine lebendige Adventure-Welt zu erbauen und nicht eine tote, in der nur der Spieler umherläuft.

Nehmen wir als Beispiel noch einmal den Raum mit der Kiste und dem Fenster:

Angenommen, ein selbstdenkender Spielcharakter, wie ein Geist, kommt in diesen Raum, so hat er genau dieselben oder ähnliche Möglichkeiten wie der Spieler, wenn er sich in diesem Raum befindet.

Wir spinnen einmal weiter…

Angenommen, ein Geist betritt den Raum mit der Kiste (der Spieler ist gerade woanders).

Der Geist sieht also die Kiste und beschließt, sich in dieser zu verstecken. Er öffnet die Kiste also, geht hinein und schließt sie von innen. Wenn der Spieler nun in den Raum kommt, so bieten sich jetzt viele neue Möglichkeiten.

a) Der Spieler öffnet die Kiste:

- Der Geist erschreckt und flieht.

- Der Geist erschreckt den Spieler zu Tode.

- Die Kiste ist leer. Warum? Ganz einfach dem Geist ist es zu langweilig in der Kiste geworden und er hat sie wieder verlassen, bevor der Spieler den Raum betreten hat, und ist nun bereits in einem anderen Raum.

b) Der Spieler öffnet die Kiste nicht, bleibt aber im Zimmer:

- Der Geist kommt aus der Kiste heraus…

- Der Spieler hört plötzlich ein Schluchzen und Weinen. Warum? Ganz klar, der dumme Geist hat sich selbst in der Kiste eingeschlossen, beziehungsweise diese ist zugeschnappt, er ist gefangen und bittet Sie, ihn herauszulassen.

Der Spieler hilft dem Geist:

I. Der Geist belohnt den Spieler großzügig

II. Der böse Geist tötet den Spieler trotzdem

c) Der Spieler gibt dem Geist einen Kuß:

- Es passiert nichts.

- Der Geist verschwindet empört.

- Abrakadabra — der Geist war gar kein Geist, sondern eine atemberaubend hübsche, verzauberte Prinzessin (Ist die Kiste enorm groß?).

d) Der Spieler öffnet die Kiste und erwischt den Geist beim Flirten mit einer Hexe.

Sie sehen also, wie viele Möglichkeiten in der Situation »Kiste, Fenster, Geist und Spieler« stecken, und es gibt noch tausende mehr.

Sicherlich haben Sie schon eigene Ideen ausgeheckt — was beweisen würde, daß Sie bereits Fortschritte machen.

Falls Sie noch Anregung benötigen, so stellen Sie sich einfach noch eine zusätzliche Person zu unserer Ausgangssituation vor.

Was passiert,

- wenn der Spieler auf diese Person trifft?

- wenn diese Person auf den Geist trifft?

- wenn sich die Person (zum Beispiel Hexe) und der Geist verbünden und gemeinsam gegen den Spieler vorgehen?

Nun aber vorerst genug des Geredes über Geister, Kisten etc. Schließlich sind wir schon fast am Ende dieses Kapitels angelangt, und unsere Frage, wieviel Adventure denn nun in 38 KByte passen, ist noch immer nicht beantwortet.

Es hat natürlich seinen Grund, warum ich die Antwort auf meine Frage so lange hinausgezögert habe — ich weiß keine Antwort.

Hoffentlich sind Sie mir nicht böse, aber die letzten Seiten sollten Ihnen nur begreiflich machen, warum eine konkrete Antwort unmöglich ist.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum jemand überhaupt eine Frage stellt, wenn er selbt keine Antwort zu geben vermag.

Auch dies hat seinen Grund!

Gerade ein Anfänger beziehungsweise jemand, der zum ersten Mal ein Adventure schreibt, ist nicht oder nur sehr schlecht in der Lage, abzuschätzen, wieviel Speicher für das Spiel benötigt wird, das er sich ausgedacht hat. Dieses Abschätzen will auch gelernt sein.

Doch dazu mehr, wenn wir den Computer einschalten und die ersten kleinen Programmteile entwickeln.

2. Kapitel: Ohne Drehbuch kein Film

Am ehesten kann man das Schreiben von Abenteuerspielen wohl mit dem Drehen eines Films vergleichen.

Während an einem Film jedoch viele mitarbeiten, müssen wir alle Arbeiten ganz alleine verrichten: Wir sind Drehbuchautor, Regisseur, und Kameramann in einem, um nur die wichtigsten zu nennen.

Lange bevor ein Filmregisseur zu drehen beginnen kann, braucht er zunächst eine Idee, was für einen Film er drehen will.

Genauso muß der Programmierer eines Adventures zuerst eine Idee aufgreifen, aus der später das Spiel entstehen soll. Dies ist wahrscheinlich der schwierigste Teil von allen. Es ist nicht leicht, ein wirklich neues und möglichst originelles Spielthema zu finden. Denken Sie hierbei nur einmal an die zahlreichen Spiele, bei denen eine Burg oder ein Schloß im Mittelpunkt steht: Zauberschloß, Burg des Schreckens, Schloß des Grauens etc. Genauso viele Spiele finden in Höhlen (Caves) statt.

Sie sollten deshalb bei ihren Überlegungen ein Spiel anstreben, das sich in einem ganzen Abenteuerland und nicht in einer Burg abspielt.

Im Prinzip sind folgende Spieltypen möglich:

- Märchen (Beispiel: Der Hobbit)

- Science Fiction

- Modernes Adventure (Beispiel: Dallas Quest)

Unter »Märchen« versteht man ein Spiel mit Zauberern, Hexen, Drachen etc.

Bei »Science-Fiction« könnte es sich um ein Weltraum- oder ein Zukunftsabenteuer handeln.

Ein »modernes Adventure« spielt sich in unserer Zeit ab.

Selbstverständlich können sich diese Themen auch überschneiden, zum Beispiel wenn man mit einer Zeitmaschine reist. Alle Möglichkeiten ausführlich zu erläutern, würde den Rahmen dieses Kurses sprengen. Ich will jedoch nicht fortfahren, ohne Ihnen als Beispiel einige Gedanken vorzuführen.

Angenommen, ich möchte ein Spiel schreiben, das sich in der Vergangenheit abspielt. Ich brauche also zu Beginn des Spiels eine Zeitmaschine, mit der der Spieler in die Vergangenheit reisen kann. Da es in der heutigen Zeit jedoch noch keine Zeitmaschine gibt, muß ich den Anfang des Spiels in die Zukunft verlegen. Unser erster Spielgedanke könnte sein: Im Jahre 2000 wird eine Zeitmaschine mit zwei Mann Besatzung in die Vergangenheit geschickt. So schön, so gut. Der Spieler gehört also zur Besatzung der Zeitmaschine. Damit er nicht alleine ist, geben wir ihm einen Begleiter, einen Wissenschaftler, mit auf den Weg (dieser Wissenschaftler wird im Programm als selbstdenkender Spielcharakter behandelt). Natürlich müssen wir dem Spieler auch eine Aufgabe mit auf den Weg geben. Sein Ziel könnte sein, herauszufinden, warum die Dinosaurier damals ausgestorben sind.

Damit hätten wir unseren ersten Gedanken — die Ausgangssituation — abgeschlossen. Ist dieser erste Schritt getan, so ist es nicht mehr sehr schwer, weitere Gedanken auszuhecken. Unser Spieler fliegt in die Vergangenheit. Nun müssen wir uns ausdenken, was ihn dort erwartet. Vielleicht trifft er auf Steinzeitmenschen, oder gar Außerirdische. Er könnte von den Steinzeitmenschen gefangen werden. Nun sind Sie an dem Punkt angelangt, bei dem Sie sich voll und ganz in Ihre Fantasie stürzen müssen. Sicherlich kommen dann zahlreiche Ideen, was dem Spieler alles passieren kann, und wie er es zu meistern hat.

3. Kapitel: Von der Idee zum Spiel

Lange bevor ein Spiel in ein Programm umgesetzt wird, muß es in Form von Skizzen und Tabellen nahezu völlig fertig vorliegen.

Natürlich gibt es auch viele Programmierer, die sich an den Computer setzen und einfach drauflostippen — nach dem Motto erst Tippen, dann Denken.

Selbstverständlich kann auf diese Weise nur äußerst selten ein vernünftiges Programm entstehen:

Zum einen kommen Spiele dabei heraus, die so viele stilistische und programmbedingte Fehler enthalten, daß sich ein Spielen kaum noch lohnt, Solche Spiele wandern dann in die Schubladen und werden schnell vergessen. Zum anderen wird beim Programmieren nach einiger Zeit der Überblick verloren, so daß Korrekturen am Programm nur noch sehr mühselig vorzunehmen sind. Dann geht schnell die Lust am Weiterprogrammieren verloren, und das Spiel wandert ebenfalls in die Schublade.

Einige könnten nun einräumen, daß sie ihre Programme äußerst gut strukturiert haben und der Überblick somit gewährleistet ist.

Das mag schon stimmen, soweit es sich um die Programmierung eines Schießspiels etc. handelt. Jedoch aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen versichern, daß es unmöglich ist, ein 38 KByte-Adventure bis auf die letzte Variable zu strukturieren — irgendwann findet man sich auch in der besten Struktur nicht mehr zurecht, außerdem sind strukturierte Programme oft viel länger als herkömmliche und verbrauchen somit den, besonders bei Adventurespielen, benötigten Speicherplatz.

Natürlich möchte ich von Ihnen nicht verlangen, jedes Adventure vor der Umsetzung zum Programm bis ins letzte, klitzekleinste Detail auszuarbeiten. Sie sollen vielmehr erfahren, welche Unterlagen man stets beim Programmieren neben sich liegen haben sollte, um problemlos und schnell Änderungen am Spiel vornehmen zu können.

Generell empfehle ich Ihnen für jedes Adventure ein Heft (Format A4) zu führen, in dem alle wichtigen Informationen und Tabellen zum Spiel enthalten sind.

Nun aber zum eigentlichen Thema. Am Anfang aller Arbeit steht, wie schon die Überschrift des Kapitels verrät, die Idee.

Wie kommt man nun aber zu einer guten, neuen Idee?

Hierzu bietet es sich zunächst an, sich einmal auf dem Softwaremarkt umzuschauen und dann einige Adventures zu spielen. Gute Adventures die ich Ihnen empfehlen kann, wären zum Beispiel »The Hobbit«, »Ulysses« und »Enchanter«. Äußerst interessant ist auch »Gordon Saga«. Dieses Spiel enthält völlig neue Elemente und zeichnet sich außerdem durch einen nahezu unerschöpflichen Wortschatz und unbegrenzte Spielmöglichkeiten aus. Natürlich sollen Sie diese Spiele nicht spielen, um die in ihnen enthaltenen Ideen in Ihrem eigenen Spiel zu kopieren — Sie sollen aus diesen Spielen lernen, wie andere Autoren ihre Ideen ausgebaut haben. Es macht auch nichts aus, wenn Sie an ein extrem schlechtes Adventure geraten, denn Sie werden aus den Fehlern dieser Spiele lernen und umzugehen, daß sich diese Fehler in den eigenen Spielen wiederholen.

Oft wird unter einem Adventure ein Spiel verstanden, in dem wie in Märchen Zauberer, Zwerge, Feen und Monster auftreten. Leider ist dieser Gedanke kaum zutreffend.

Unter Abenteuer sollte man vielmehr Erleben verstehen – Adventures sollten deshalb nicht nur Spiele sein, in denen der Spieler einen Zauberer besiegen oder Schätze finden muß. Ein Adventure ist einfach ein Spiel, das der Spieler selbst beeinflussen kann und dabei einiges erlebt.

Sehen Sie sich doch einmal die folgenden Themen an:

- Ein kleiner Wanderzirkus kommt in die Stadt. In der Nacht bricht ein gefährlicher Löwe aus und macht die Stadt unsicher.

Die Aufgabe des Spielers besteht nun darin, den Löwen zu finden und zu fangen. - Auf einem riesigen Reiseschiff (à la Traumschiff) befindet sich eine Gräfin. Aus ihrer Kabine werden plötzlich die gesamten Juwelenschmuckstücke entwendet. Der Täter kann das Schiff erst verlassen, wenn es im nächsten Hafen anlegt.

Aufgabe des Spielers ist den Dieb zu entlarven, bevor die Schiffsreise beendet ist. - Eine Flaschenpost wird gefunden, die eine Seekarte enthält, auf der eine bisher unbekannte Insel eingezeichnet ist.

Aufgabe des Spielers: Zur Insel reisen und sie erforschen. - Aufgabe des Spielers: Per Autostop von Frankfurt nach Rom zu trampen.

- Man schreibt das Jahr 2002. Ein Raumschiff wird, mit tiefgefrorener Besatzung, zu einer langen Reise ins Weltall geschickt. Viele Jahre später landet das Schiff wieder auf der Erde, die sich völlig verändert hat. Der Spieler ist der Kommandant des Sternenschiffes.

Aufgabe: Herausfinden, was mit der Erde geschehen ist.

Diese fünf Themen sind Beispiele, wie die zündende Idee zu einem Spiel aussehen könnte. Ich habe solche Beispiele gewählt, die noch einen Bezug zur Realität haben — sich also in unserer Zeit und Welt abspielen könnten.

Das einzige Problem besteht nur noch darin, diese zündende Idee zu haben. Glücklicherweise ist es einfach, sich Anregungen zu verschaffen. Es gibt zum Beispiel eine riesige Menge an spannenden Abenteuerbüchern.

Ich möchte Sie auffordern, sich einmal in Büchereien und Bibliotheken oder Buchhandlungen umzusehen. Sie werden sicherlich ein Buch finden, von dem Sie sich Anregung zu einem Spiel versprechen. Empfehlenswert sind auch die Fantasy-Buchreihen der verschiedenen Buchverleger.

Weitere Anregungen können Sie durch Kinofilme finden —denken Sie nur an die verschiedenen Filme, von denen bereits Programme entstanden sind (zum Beispiel »Der dunkle Kristall« oder »Ghost Buster«).

Wichtig ist, daß Sie wissen, daß es nicht nur auf die Ausgangsidee ankommt und diese deshalb einzigartig gut sein muß, sondern vielmehr darauf, was Sie aus Ihrer Idee machen. Wir wollen uns die fünf Themen, die ich Ihnen vorgestellt habe, nun noch einmal genauer betrachten:

- Auf den ersten Blick scheint in der Idee, »Spieler muß ausgerissenen Löwen fangen«, nicht allzu viel zu stecken.

Sicher ist auf jeden Fall, daß der Spieler einige Aufgaben zu bewältigen hat, bevor er den Löwen fangen kann. Der Spielort: Eine große Stadt. Damit das Spiel nicht zu monoton wird (der Spieler also einfach alle Straßen der Stadt abläuft, bis er den Löwen findet), setzen wir noch einige Parks oder Grünanlagen in die Stadt.

Um den Löwen zu fangen, braucht der Spieler einen Käfig und frisches Fleisch, um den Löwen anzulocken. Den Käfig kann er nur mit einem Lastwagen befördern, den der Spieler zum Beispiel mieten muß. Der Lastwagen braucht natürlich ab und zu Diesel. Alle diese Dinge, kosten jedoch Geld — und das hat der Spieler noch nicht. Vielleicht gibt es in der Stadt jedoch eine Spielhölle oder eine freundliche Bank, wo sich der Spieler Geld leihen kann. Vielleicht gibt es aber auch ein paar Diebe, die auf das erworbene Geld scharf sind? Was passiert, wenn der Lastwagen unterwegs kaputt geht? Solche und viele andere kleine Zwischenfälle können dem Spieler widerfahren, bis er den Löwen endlich im Käfig hat.

Sie müssen zugeben, daß sich mehr und mehr ein Spiel aus unserer bescheidenen Anfangsidee entwickelt. Natürlich müssen noch viele weitere Einfälle realisiert werden, bis man das Spiel als nahezu vollendet bezeichnen kann. Je mehr man sich jedoch in die Materie vertieft, desto einfacher wird es, die Gedanken zu fassen. -

Lassen Sie uns noch einmal das zweite Beispiel betrachten. Der Spielort ist eindeutig ein Schiff — also Kabinen, Speisesaal, Aufenthaltsräume, Decks etc. Die Handlung kann man mit der eines Kriminalfalls vergleichen. In dieser Art von Adventure müssen also viele Personen mitspielen, die alle Motive und Alibis haben. Der Spieler kann die Personen beschatten und befragen — er übernimmt in etwa die Rolle eines Detektivs. Während der Suche nach dem Täter kann zur Steigerung der Spannung ein Mordanschlag vorkommen (dieser kann, muß aber nicht unbedingt gelingen) — zum Beispiel auch ein Mordanschlag auf eine andere Person auf dem Schiff (nicht den Spieler), die den Täter kennt und somit nach dessen Ansicht zu viel weiß.

Ein Spiel dieser Art in ein Programm zu packen, ist durchaus möglich, jedoch auch relativ schwierig. Das Programm muß alle Personen (außer den Spieler) steuern. Die Personen müssen sich bewegen, handeln und auf den Spieler eingehen (reagieren) können. Wie man solche kniffligen Programmteile schreibt, erfahren Sie im Programmierteil, Zunächst sollten Sie sich bei Ihren ersten Adventures jedoch auf Spiele beschränken, in denen nur möglichst wenige Personen auftreten. -

Beispiel 3 ist typisch für ein Fantasie-Adventure. Durch eine Seekarte findet der Spieler den Weg zu einer unbekannten Insel. Man kann den Spieler und damit das Adventure — gleich auf der Insel beginnen lassen, oder den Spieler erst eine Schiffsreise antreten lassen. Auf der Insel leben dann vielleicht noch längst für ausgestorben gehaltene Tiergattungen (Saurier), sowie Steinzeitmenschen. Auf der Insel kann es Höhlensysteme, Flüsse, Dschungel, Berge, Seen und vielleicht auch einen Vulkan geben. Natürlich birgt die Insel ein Geheimnis, das der Spieler entdecken muß. Am einfachsten wäre es, einfach einen Schatz zu verstecken. Man kann dem Spiel jedoch auch Utopie verleihen: Der Spieler entdeckt im Inneren des Vulkans eine technisch hochentwickelte Apparatur, die die Lebewesen auf der Insel steuert — die Lebewesen erweisen sich hier als perfekte Roboter. Wer hat jedoch die Apparatur aufgestellt, und welchen Zweck beabsichtigt er? — Außerirdische? Ein verrückter Professor? Vielleicht ist die Insel nur eine Tarnung für eine geheime Raumschiff Abschussstation.

Anhand dieses Beispiels können Sie gut erkennen, wie man überraschende Effekte erzielt, durch die der Spieler, der eigentlich glaubt, er müsse nur einen vergrabenen Schatz finden, völlig verblüfft wird. -

Die Ausarbeitung dieses Themas erfordert besonders viel Einfalls- und Ideenreichtum. Auf den ersten Blick scheint auch in diesem Ausgangsthema nicht viel Abenteuer zu stecken. Tatsache ist jedoch, daß gerade diese Problematik uns extrem viele Möglichkeiten bietet.

Sicherlich ist es langweilig, wenn der Spieler nur die Aufgabe hat, an der Straße zu stehen und auf ein Auto zu warten, das ihn mitnimmt. Am Anfang des Spiels wollen wir den Spieler deshalb mit etwas Geld versehen und in ein Geschäft schicken, in dem er sich eine Ausrüstung kaufen kann. In dem Geschäft gibt es alles — vom Schlafsack über Kleidung bis hin zur Zahnbürste. Unser Spieler ist also ausgerüstet und begibt sich zur Autobahn, von der er lostrampen will.

Nun wird es Zeit, sich über den Fortgang des Spiels und dessen Aufbau Gedanken zu machen.

Wir wollen einmal festlegen, daß der Spieler 8 Tage Zeit für sein Unternehmen hat. Des weiteren legen wir fest, daß der Spieler während des Spiels niemals umkommt. Er muß höchstens kapitulieren, wenn ihm das Geld ausgeht, er abends keinen günstigen Schlafplatz findet (er hat auf keinen Fall genug Geld für ein auch noch so billiges Hotel bei sich) oder das Essen knapp wird. Der Spieler steht also auf der Straße und hofft, daß ein Auto hält und ihn mitnimmt. Wenn ein Auto hält, sind folgende Dinge möglich:

– das Auto fährt in Richtung Rom

– das Auto fährt in eine abweichende Richtung

Der Spieler hat nun die Wahl, ob er mitfahren will oder nicht. Wir lassen mehrere mögliche Routen zu — welche möglich sind, kann man leicht durch einen Atlas mit Reisekarte erfahren.

Es ergeben sich hier also schon zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Allerdings darf nicht alles dem Zufall überlassen werden. Wir wollen nun noch festlegen, daß der Spieler immer von einer Großstadt zur anderen gelangt. Eine mögliche Route wäre Frankfurt—Nürnberg—München—Verona—Florenz—Rom. Übernachten kann der Spieler in öffentlichen Parkanlagen, Bahnhöfen etc.

Nun müssen wir uns noch einfallen lassen, was ihm alles zustoßen kann. Er könnte einen Teil seines Geldes verlieren oder es wird gestohlen. Er kann gute und schlechte Bekanntschaften machen. Sicherlich haben auch Sie schon Dinge erlebt, aus denen man ein Adventure machen kann. Ich will damit sagen, daß ein Adventure nicht unbedingt in einer anderen Welt oder Zeit ablaufen muß, um als Adventure anerkannt zu werden — lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf… - Bei diesem Beispiel sollen Sie sich nun einmal selbst ein paar Gedanken machen. Versetzen Sie sich dazu einfach in die Lage des Spielers und verfahren Sie nach einem Gedankenschema, wie ich es in den letzten vier Beispielen vorgeführt habe.

Nun möchte ich einmal ein Beispiel herausgreifen. an dem wir lernen wollen, welche Tabellen man erstellen muß und wie man eine Adventure-Karte zeichnet.

Wir nehmen dazu Beispiel 3 — Die geheimnisvolle Insel. Den zündenden Gedanken hatten wir ja bereits — aber wie arbeiten wir ihn zum Spiel um? Jetzt gleich Aufgaben und Spielwitz zu suchen, ist sehr schwierig. Wir wollen uns deshalb zunächst einmal Gedanken über die Umgebung der Insel machen.

Dazu denkt man einfach nach, welche Dinge auf einer Insel vorkommen. Zum einen ist da der Strand — das soll später auch die Stelle der Insel sein, bei der das Spiel beginnt. Der Spieler rudert mit einem kleinen Boot vom großen Schiff aus zum Strand. Vom Strand aus könnte er vielleicht in einen tropischen Regenwald oder Dschungel gelangen. Außerdem soll es auf unserer Fantasie-Insel ein Gebirge geben (die Insel ist sehr groß), in dessen Zentrum ein riesiger Vulkan aufragt. Außerdem erstrecken sich mehrere Flüsse über die Insel, deren Quellen im Gebirge liegen. Wo Flüsse und Vulkane sind, muß es eigentlich auch heiße Quellen und Lagunen geben.

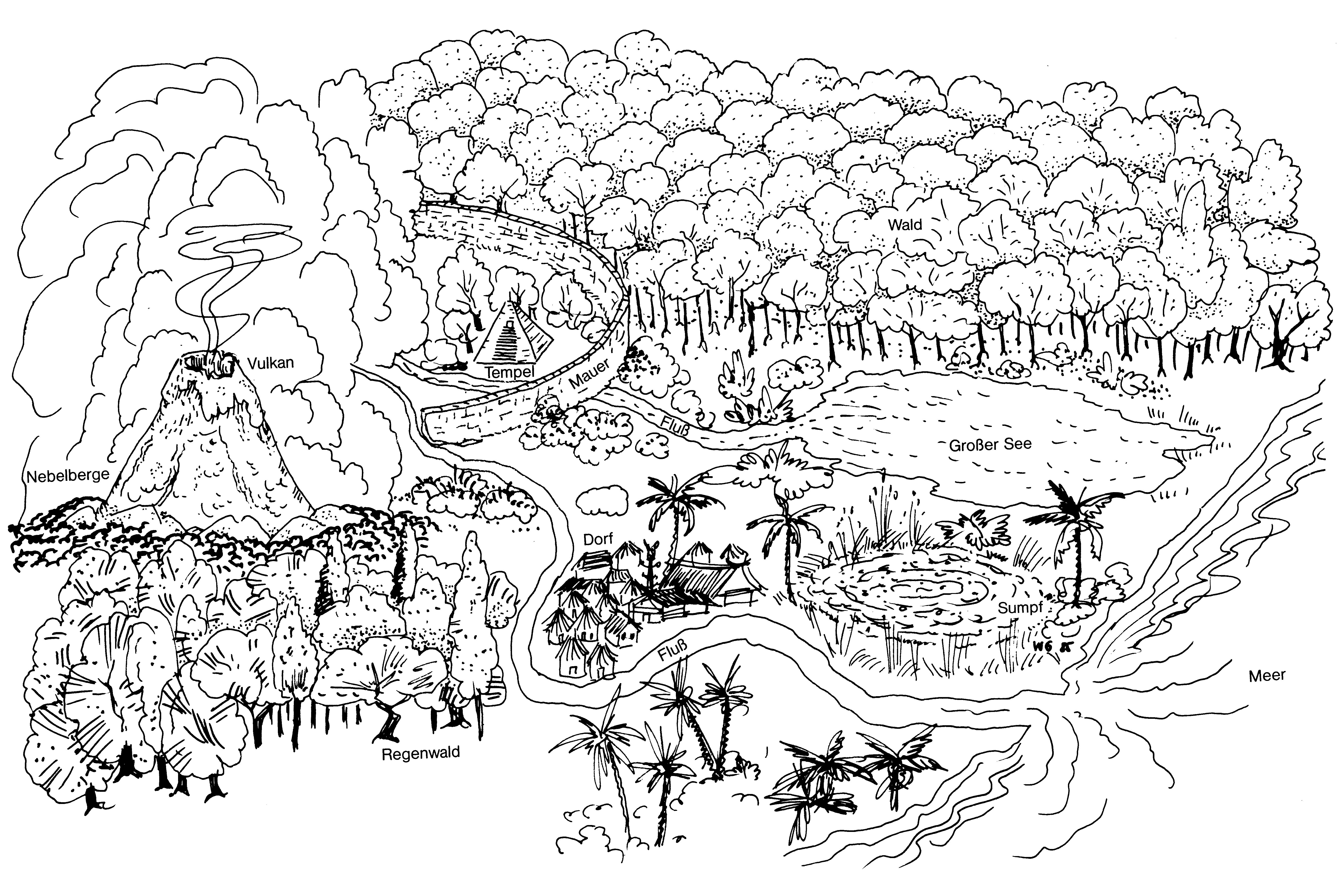

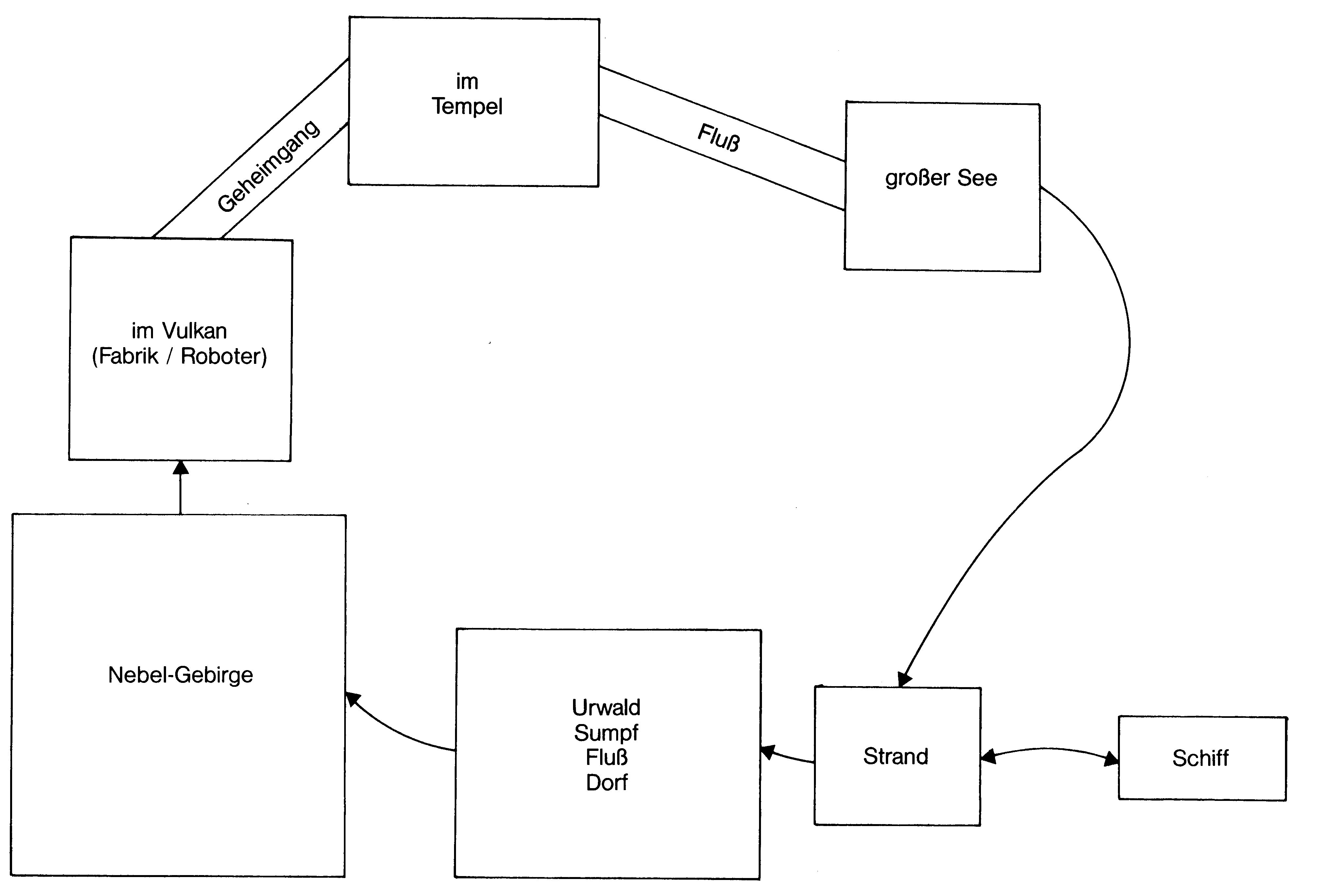

Damit die Insel auch Leben erhält, soll sich auf ihr auch ein kleines Dorf mit Eingeborenen befinden. Vielleicht auch mehrere Dörfer unterschiedlicher Stämme, aber dies soll uns zunächst nicht so sehr beschäftigen. Was wir nun brauchen ist eine erste Skizze. Man nehme also einfach einmal ein Blatt Papier und Stifte und male dann ein Bild, das in etwa wie auf Seite 12 aussehen könnte.

Es muß sich bei dieser ersten Skizze nicht um ein grafisches Meisterwerk handeln, an dem man stundenlang zeichnen muß. Es soll vielmehr ein Bild sein, das man mit einem Bleistift schnell auf ein Stück Papier kritzelt. Dieses Bild hat natürlich noch sehr wenig mit einer richtigen Adventure-Spielkarte gemeinsam. Die Größenverhältnisse auf dem Bild sind ebenfalls sehr vage. Es soll also nur ein Bild sein, das einen Überblick über die angestrebte Adventurelandschaft darstellt. Man kann an ihm auch in etwa erkennen, wo was liegt. Bei der vorgestellten Skizze von unserer Insel sind folgende Interpretationen möglich:

Ein riesiges Gebirge erstreckt sich über den westlichen Teil der Insel. Im Zentrum des Gebirges steht ein Vulkan. Vom Gebirge gehen auch mehrere Flüsse aus, die sich über die ganze Insel verzweigen. Einer dieser Flüsse mündet in einen großen See, der sich im östlichen Teil der Insel befindet. An einem der anderen Flüsse, der ins Meer fließt, liegt ein kleines Dorf mit Eingeborenen.

Im nordwestlichen Teil, am Fuß des Gebirges, befindet sich eine riesige Mauer. Hinter der Mauer liegt ein Tempel versteckt. Der restliche Teil der Insel besteht aus Wäldern und Sümpfen.

Sie haben sicher bereits erkannt, worin der Sinn unserer ersten Skizze liegt man gewinnt einen bildlichen Eindruck über die Gegend, in der das Adventure später stattfinden soll. Des weiteren findet man im Rahmen der Bildbetrachtungen viele neue Ideen und Anregungen über den Verlauf des Adventures.

Worüber wir uns bisher noch keinerlei Gedanken gemacht haben, ist der Spielwitz — sprich die Aufgaben, die der Spieler lösen muß.

Der nächste Schritt besteht nun darin, die eigentliche Spielkarte zu entwerfen, mit deren Hilfe wir das Spiel später programmieren werden. Man kann darüber streiten, ob es besser ist, zuerst den Spielwitz und dann die Spielkarte auszuarbeiten oder umgekehrt. Ich halte es für sinnvoll, wenn man beides gleichzeitig behandelt, da Spielkarte und Spielwitz sehr eng miteinander zusammenhängen.

Eines der größten Probleme ist das folgende:

Wenn man die Spielkarte erst einmal ausgearbeitet hat, so ist es oft sehr schwierig und mühselig, später noch einmal Änderungen vorzunehmen.

Während man jedoch das Spiel programmiert, kommen einem noch viele Ideen, die den Spielwitz betreffen und die man noch mit einbauen will. Deshalb muß die Spielkarte sehr sorgfältig und sauber gezeichnet werden, damit die Übersicht nie verloren geht.

Wie geht man nun beim Entwurf der Spielkarte vor?

Die Gedankengänge zum Entwurf einer Spielkarte sind genau die Umkehrung derer, mit denen man ein Adventure löst.

Sicherlich haben auch Sie schon einmal ein Adventure gespielt und sich dabei Notizen gemacht, wo was ist. Es gibt natürlich auch Spieler, die sich keine Notizen machen, im Spiel immer wieder hin- und herlaufen und die Orientierung und somit die Freude am Spiel schnell verlieren.

Ein gewissenhafter Abenteurer, der ein Adventure bis zum Ende bestehen will, geht jedoch ganz anders vor er zeichnet einen Lageplan zum Spiel.

Wie macht er das?

Wir gehen einmal vom Beginn eines Spiels aus. Der Computer beziehungsweise das Programm liefert seinen ersten Lagebericht, der so lauten könnte:

SIE BEFINDEN SICH IN EINEM GROSSEN ZIMMER

IM NORDEN BEFINDET SICH EINE TUER, DIE OFFEN IST

MOEGLICHE RICHTUNGEN: S, N, O

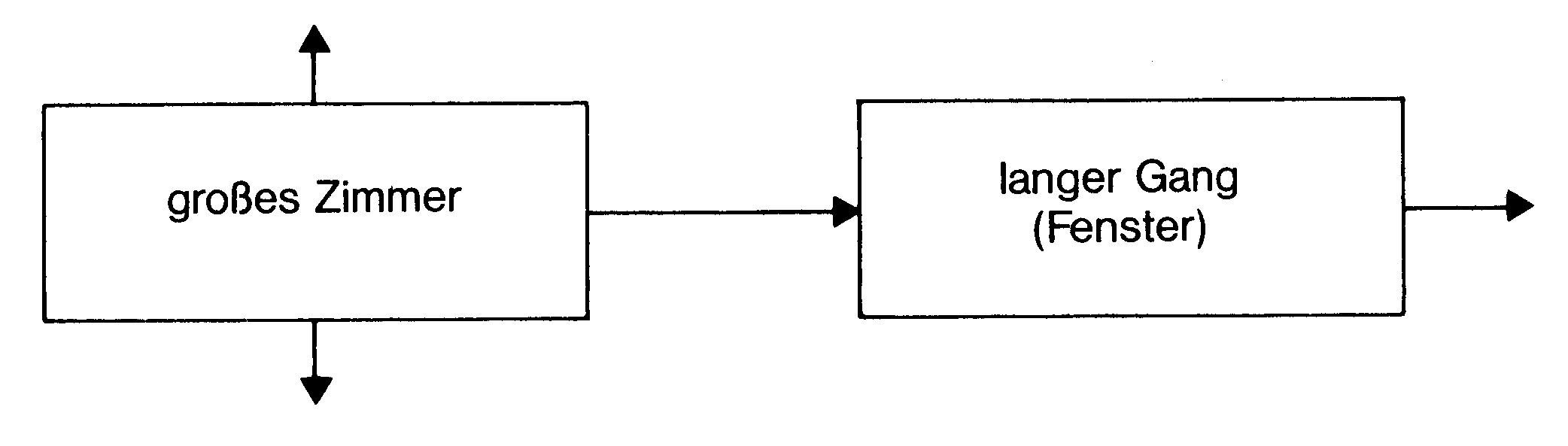

Nun macht sich der gewissenhafte Abenteurer seine erste Notiz, die so aussieht:

Er macht also ein Kästchen, in dem er mit einem kurzen Wort den jeweiligen Raum beschreibt. In diesem Fall also »großes Zimmer«.

Von dem Kästchen gehen Pfeile in die verschiedenen möglichen Richtungen. Dabei ist es wichtig, daß auch Pfeife — nicht etwa nur Linien— markiert werden. Der Pfeil zeigt immer in die Richtung, in die man von diesem Raum ausgehen kann. Wenn man zum Beispiel nach Norden läuft, so ist es nicht sichergestellt, ob man anschließend durch Bewegung nach Süden wieder zum Ausgangsort gelangt. Deshalb also zunächst nur einen Pfeil.

Der nächste Schritt besteht also darin, die einzelnen Richtungen auszuprobieren. Wir wollen einmal nach Osten gehen.

Das Programm liefert daraufhin folgenden Lagebericht:

SIE BEFINDEN SICH IN EINEM LANGEN GANG

AM ENDE DES GANGES IST EIN KLEINES FENSTER

MOEGLICHE RICHTUNGEN: W, O

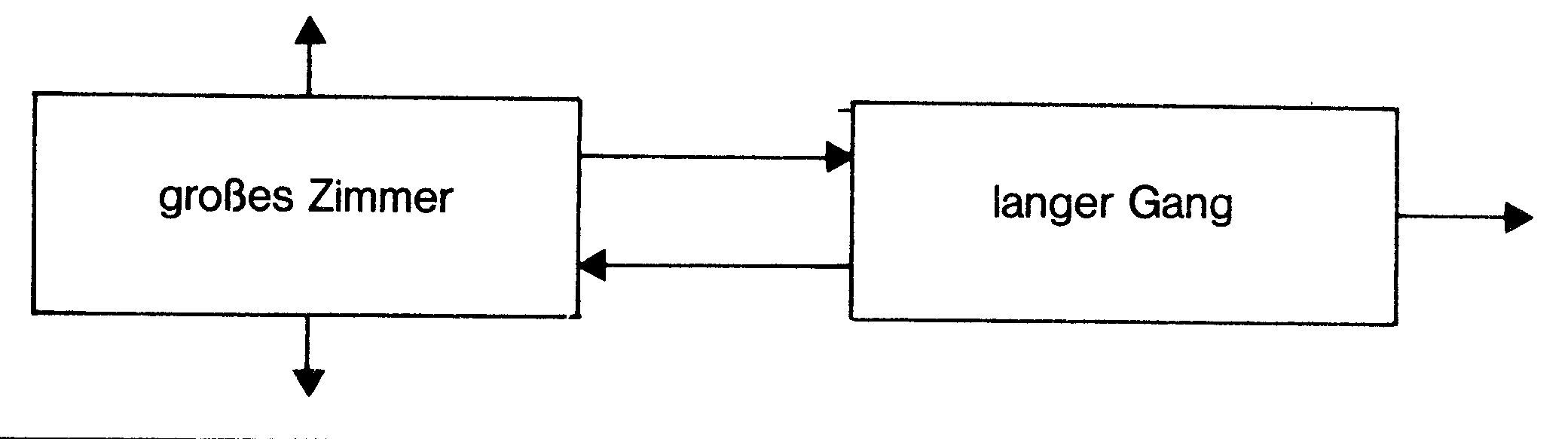

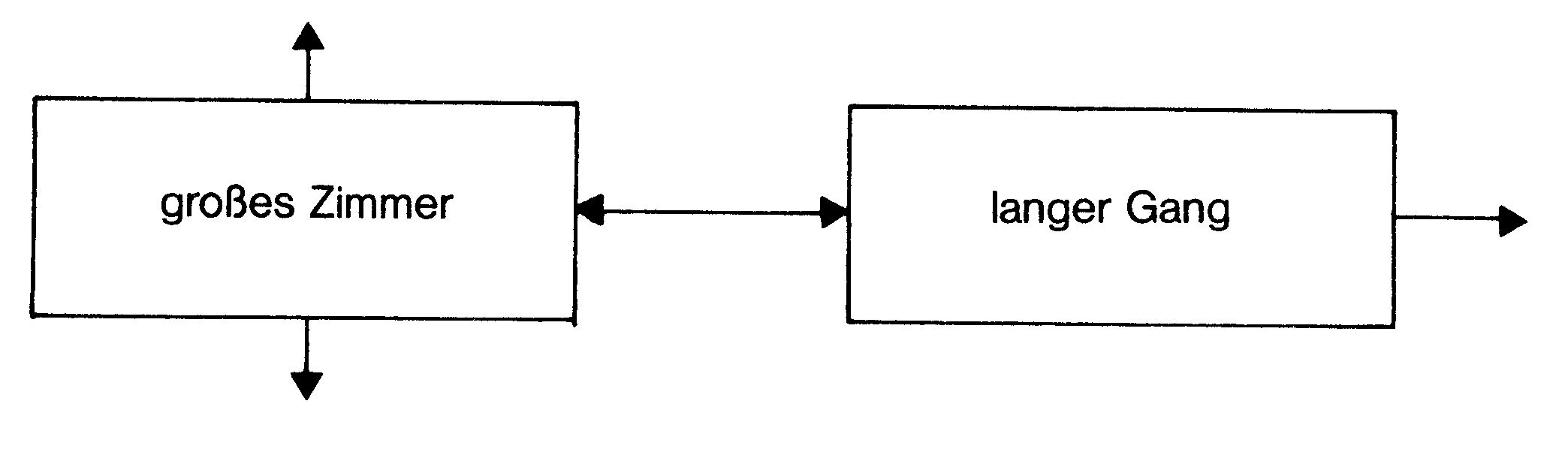

Damit können wir den Lageplan folgendermaßen ergänzen:

Aus der Lageberichtserstattung des Programms geht hervor daß man nach Westen und nach Osten laufen kann (vom langen Gang aus). Logischerweise müßte man nun eigentlich wieder in das große Zimmer gelangen, wenn man zurück nach Westen läuft. Wir wollen dies nur ausprobieren und laufen zurück in westliche Richtung — und tatsächlich gelangen wir wieder in das große Zimmer. Wir können also einen zweiten Pfeil in die Skizze einzeichnen.

Sinnvoller ist es natürlich, anstelle der beiden Pfeile nur einen Pfeil mit zwei Spitzen einzuzeichnen. Also:

Lassen Sie uns jedoch auch den traurigen Fall betrachten, was passiert wäre, wenn wir nicht wieder in das große Zimmer gelangt wären. Dann wäre es schon etwas verwirrender einen vernünftigen Spielplan zu zeichnen.

Es scheint viele Adventure-Programmierer zu geben, denen es eine wahre Freude bereitet, den Spieler durch unlogischen Pläne zu verwirren.

Auch in einigen sehr guten Adventures, zum Beispiel »The Hobbit« wird dieses Verwirrspiel getrieben. Eigentlich schade, denn bei einem guten Adventure, das vom Spieler viel Ideenreichtum bis zur Lösung erfordert, kann es äußerst frustrierend für den Spieler sein, wenn der Spielplan völlig unlogisch aufgebaut ist. Deshalb auch mein Rat an die angehenden Adventure-Programmierer: Schreiben Sie stets nur Adventures mit logischem Spielplan. Das Hauptziel eines Adventures soll schließlich sein, den Spieler zu unterhalten und nicht zu frustrieren. Der Spieler sollte so wenig wie nur irgend möglich vom Spiel abgelenkt werden, weder durch ständige Fehlermeldungen, die auf einen mangelhaften Wortschatz des Spiels schließen lassen, noch durch einen Spielplanaufbau, in dem man sich kaum zurechtfinden kann. Natürlich gibt es auch Fälle, bei denen man tatsächlich nicht mehr umkehren kann, um wieder an den Ausgangsort zu gelangen.

Dies ist dann der Fall, wenn

- man in eine Grube hinabstürzt.

- plötzlich ein Fallgitter herunterfällt und den Ausgang versperrt.

- hinter dem Spieler plötzlich eine Tür zufällt, die sich nicht mehr öffnen läßt.

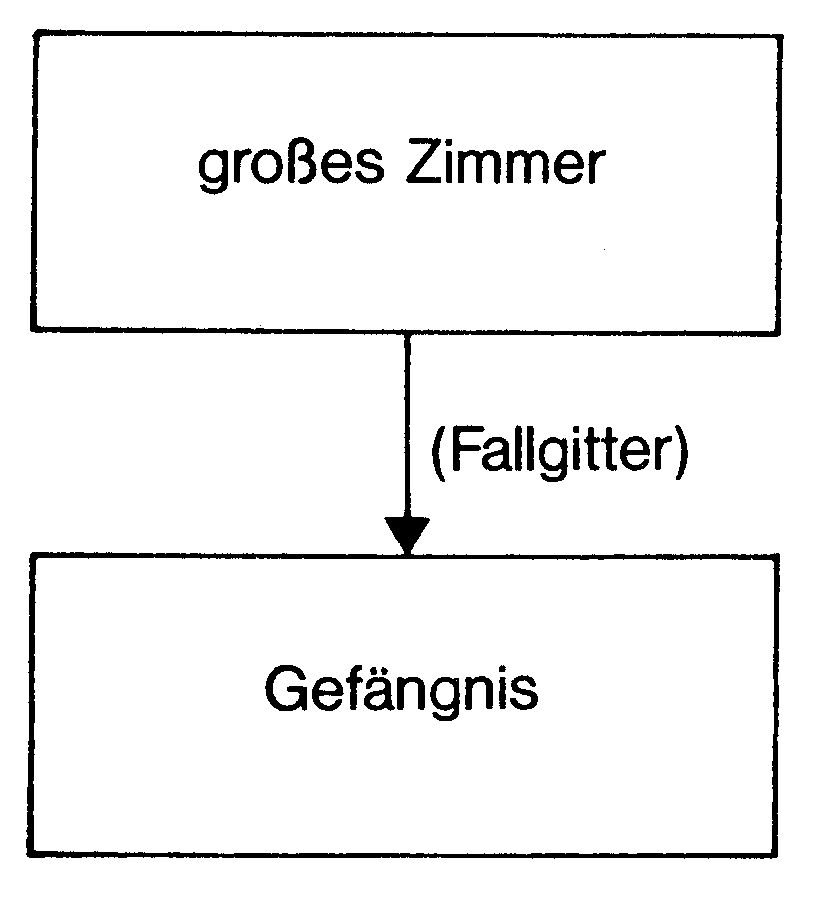

Eine Szene, bei der ein Fallgitter herunterfällt, würde man folgendermaßen skizzieren:

Hier wurde an dem Pfeil noch kurz vermerkt, warum eine Umkehr nicht möglich ist. Wir wollen festlegen, daß in einem Fall, bei dem eine Umkehr unmöglich ist, immer eine kleine Begründung neben den Pfeil geschrieben wird. Zu dieser Begründung genügt meistens ein einziges Wort, wie Fallgitter.

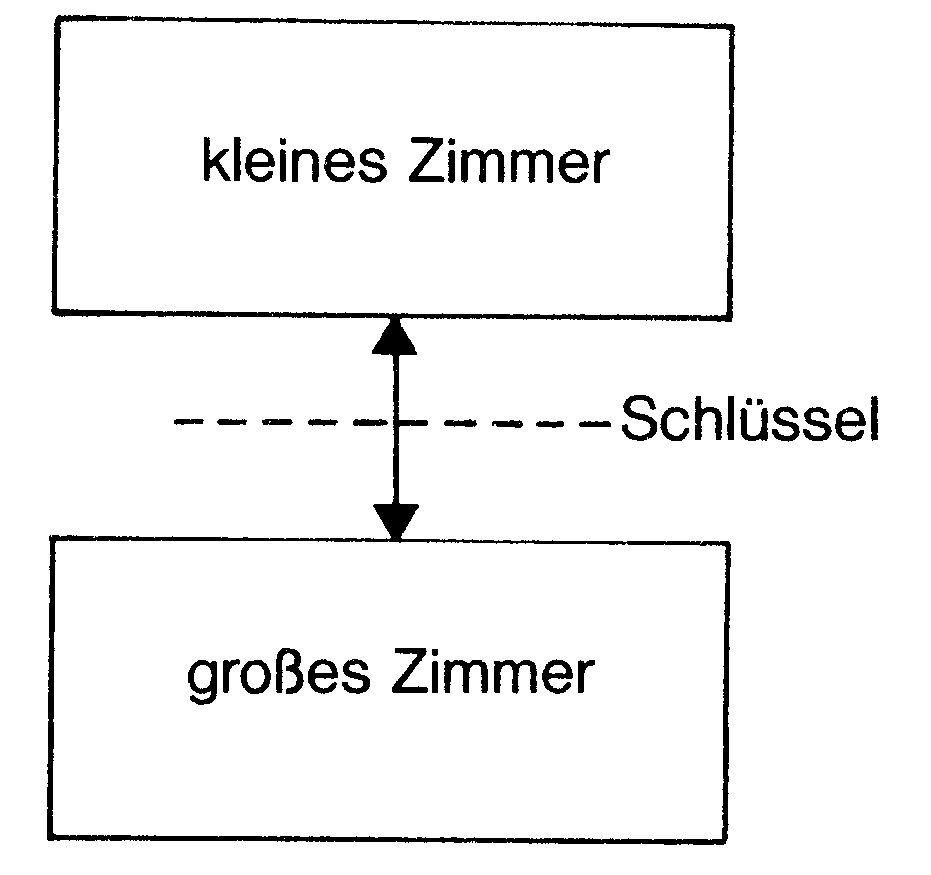

Oftmals befinden sich Türen zwischen einzelnen Räumen. Diese Türen werden im Plan so skizziert:

Wie Sie sehen, wird die Tür durch eine gestrichelte Linie dargestellt. Bei dieser Linie steht wieder eine Bemerkung: Schlüssel.

Diese Bemerkung stellt also die Bedingung dar, mit deren Hilfe man durch die Tür gelangt: Man braucht den Schlüssel, um durch diese Tür gehen zu können. Im Fall einer magischen Tür, bräuchte man vielleicht einen Zauberspruch oder bei einer elektronisch gesicherten Tür eine Identitätskarte.

Steht jedoch keine Bemerkung neben der gestrichelten Linie, so heißt dies, daß man die Tür ohne weiteres passieren kann — sie stellt in diesem Fall also kein Hindernis dar.

Lassen Sie uns nun folgenden Fall betrachten:

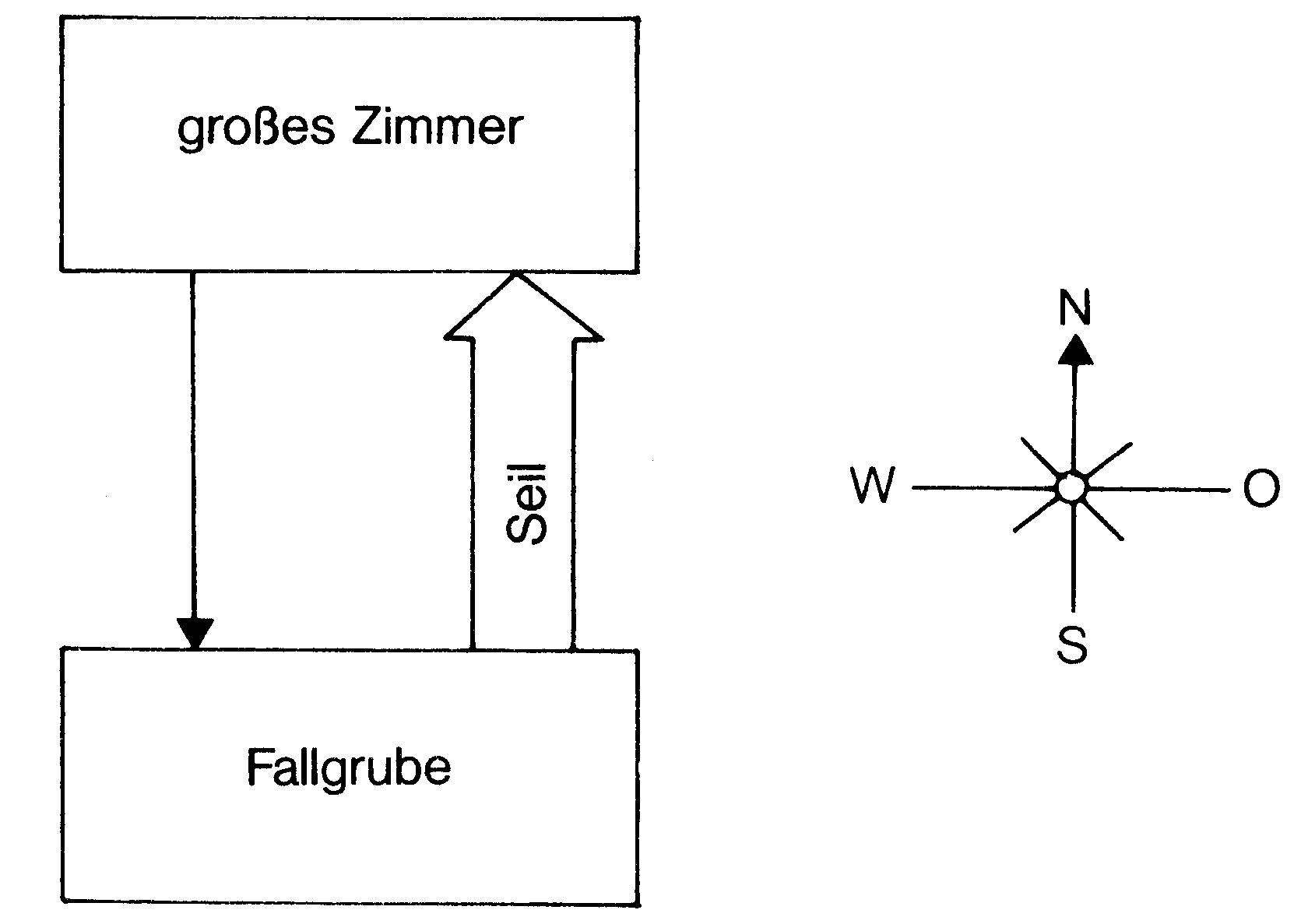

Der Spieler stürzt in eine Grube, die er nur unter Zuhilfenahme eines Seils wieder verlassen kann. Hier sieht die Skizze so aus:

Diese Skizze ist so zu verstehen:

Wenn man vom großen Zimmer aus in südliche Richtung läuft, so stürzt man in eine Fallgrube, die man nur mit einem Seil wieder verlassen kann_ Die Bedingung »Seile« steht hierbei in einem großen Pfeil, der von der Grube zum großen Zimmer führt.

Man könnte die Bedingung auch neben einen einfachen Pfeil schreiben, durch den großen Pfeil ist der Sachverhalt jedoch besser ersichtlich.

Aus diesem Beispiel läßt sich auch etwas lernen — man sollte den Spieler nie vor vollendete Tatsachen stellen (beziehungsweise in aussichtslose Lagen bringen). Es gibt zahlreiche Adventures, die sich nach einer Bewegung des Spielers mit einem solchen Wortlaut meiden:

SIE SIND IN EINE FALLGRUBE GESTUERZT UND HABEN

SICH DAS GENICK GEBROCHEN!

WOLLEN SIE NOCHMAL SPIELEN?

Solche Spiele spiele ich in der Regel nur einmal.

Worin besteht der Witz eines solchen Falls?

Da läuft der Spieler herum, ist der Lösung des Adventures auf der Spur und bekommt plötzlich die Meldung, daß er verloren hat.

Bei einem guten Adventure sollte der Spieler nur auf Grund von eigenem Fehlverhalten verlieren, Dies müßte eigentlich das Grundmotto eines jeden Adventure-Autors sein.

Damit wären wir schon fast am Ende der Lageplan-Grundlagen.

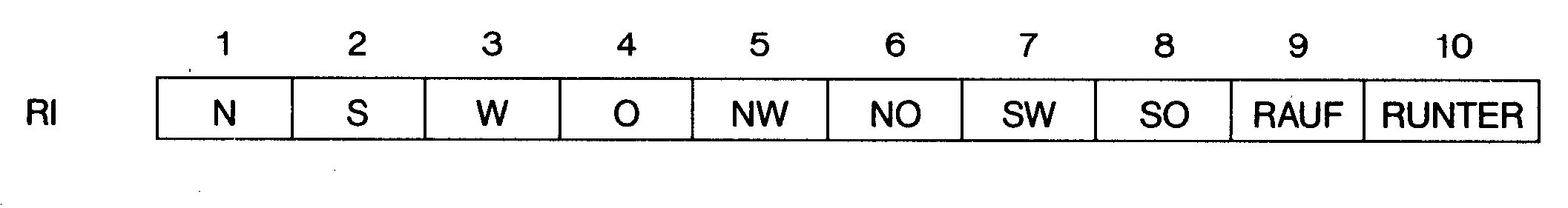

Scheuen Sie sich nicht davor, zehn Himmelsrichtungen zu verwenden — N, S, O, W, NO, NW, SO, SW, RAUF, RUNTER — denn dadurch lassen sich viel interessantere Pläne erstellen, als mit nur vier Himmelsrichtungen.

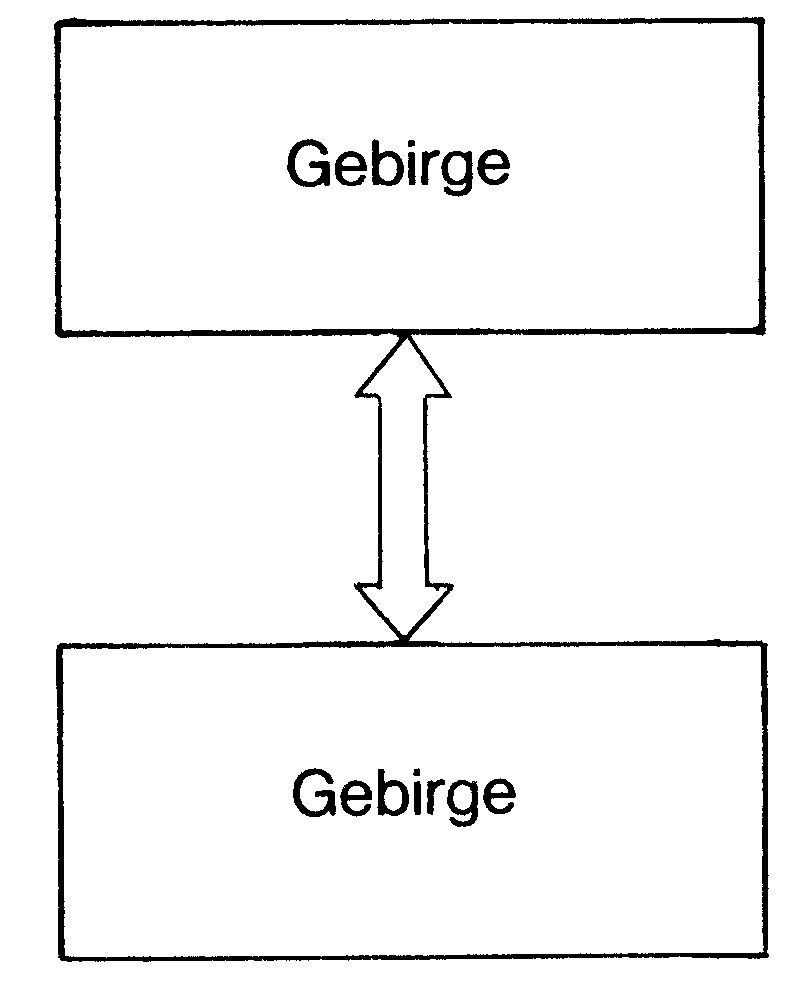

Die Richtungen N, S, 0, W, NO, NW, SO, SW werden auf der Lagekarte mit einfachen Pfeilen dargestellt. Die Richtungen RAUF und RUNTER hingegen mit Doppelpfeilen, damit keine Irrtümer auftreten können.

Ein Beispiel:

Anhand dieser Beispiele wissen Sie nun also, wie man Landkarten für Adventures zeichnet.

Doch nun zurück zu unserem Inselbild. Wie setzt man diese Skizze denn nun in einen sinnvoll aufgebauten Lageplan um?

Die Insel jetzt gleich in einen riesigen Lageplan umzusetzen, ist nicht sinnvoll. Es empfiehlt sich nun erst einmal Gedanken über den Spielverlauf zu machen.

Wir wollen davon ausgehen, daß sich der Spieler zu Beginn des Spiels auf dem Schiff befindet. Von dort aus begibt er sich mit Hilfe eines kleinen Ruderbootes zur Insel. Er kommt so also zum Strand der Insel.

Nun muß er eine Wald- und Sumpflandschaft durchqueren, um zum Dorf der Eingeborenen zu gelangen. Das Dorf liegt, wie aus der ersten Skizze ersichtlich, an einem Fluß. Trotzdem kann der Spieler mit seinem Ruderboot nicht vorn Meer aus über den Fluß zum Dorf gelangen, da die Strömung zu stark ist und dem Meer entgegenfließt. Im Dorf der Eingeborenen, die friedlich sind, erfährt der Spieler ein Geheimnis, das so lauten könnte:

»Der seit Jahren erloschene Vulkan im Nebelgebirge strahlt seit einigen Wochen ab und zu ein merkwürdiges Licht aus. Dies flößt den Eingeborenen große Angst ein, Neugierige, die sich auf den gefährlichen Weg durch das Nebelgebirge zum Vulkan begeben haben, sind nie mehr zurückgekehrt. Außerdem berichtet eine alte Legende von einer riesigen, hunderte Meter langen Mauer, die sich irgendwo im nordwestlichen, unbewohnten Teil der Insel befindet. Niemand weiß, was sich hinter dieser Mauer verbirgt. Abenteurer haben erzählt, daß ein schwarzer, schneller Fluß durch die Mauern zum großen See fließt.«

Sie müssen zugeben, daß dieses Geheimnis schon ziemlich interessant ist. Was ist hinter der Mauer? Was ist mit dem Vulkan los? Wo sind die verschwundenen Abenteurer, die nie wieder heimgekehrt sind?

Diese Frage wird sich der Spieler jetzt stellen — und er wird versuchen wollen, diese Geheimnisse (also das Abenteuer) zu lösen.

Solche Einleitungen zu einem Adventure sind sehr empfehlenswert, da sie das Interesse des Spielers am Spiel steigern, obwohl sie nur sehr oberflächliche Informationen enthalten.

In unserem Insel-Adventure wird die Einleitungsstory im Dorf der Eingeborenen gegeben — also während des Spiels. Sinnvoller ist es allerdings eine solche Einleitung an den Anfang des Spiels zu stellen, man könnte sie dann in ein separates Titelprogramm schreiben. Das heißt, der Spieler lädt erst die Einleitung in den Computer und liest sie. Ist die Einleitung abgelaufen, dann wird das eigentliche Spiel geladen und gestartet.

Dieser Tip gilt hauptsächlich für Datasetten-Anwender. Besitzern von Diskettenlaufwerken, die Spiele schreiben können, die selbständig Programmteile nachladen, stellt sich dieses Problem wohl kaum.

Der Spieler kennt also nun die Geheimnisse, die er lüften will. Er weiß natürlich noch nicht, daß sich hinter der hohen Mauer ein Tempel verbirgt. Wir wissen bereits, daß der erste Weg, den der Spieler zurücklegen muß, der Weg vom Inselstrand zum Dorf der Eingeborenen ist.

Aber wohin soll er von dort aus gehen? Im Prinzip haben wir noch zwei Möglichkeiten — das Nebelgebirge mit dem Vulkan und die hohe Mauer.

Ich muß hierbei anmerken, daß wir momentan nur den absolut richtigen Weg betrachten, also den Weg, den der Spieler verfolgen muß, um das Spiel so schnell wie möglich zu bezwingen. Irrwege werden im Moment noch nicht berücksichtigt. Dabei möchte ich noch klarstellen, daß der Spieler sich selbstverständlich auf der Insel frei bewegen kann — er kann, wenn er will, vom Dorf auch wieder durch den Dschungel zurück zum Strand, ins Boot steigen und zurück zum Schiff rudern.

Nun aber zurück zum absolut richtigen Weg. Nehmen wir einmal an, der Spieler begibt sich anschließend über das Nebelgebirge zum Vulkan.

Er ergründet dort das Geheimnis des Vulkans. Im Inneren des Vulkans befindet sich eine hochentwickelte, technische Fabrik, die völlig automatisiert ist. Sie wird von Robotersklaven betrieben, deren Herr ein wahnsinniger Professor ist, der die Weltherrschaft an sich reißen will.

Der Spieler ist also in der Fabrik eines Wahnsinnigen. Er erlebt dort wieder einige Abenteuer, und entdeckt schließlich einen Geheimgang, der unter dem Nebelgebirge hindurch zum Tempel hinter der Mauer führt. Der Spieler kommt also in den Tempel und muß dort wieder einige Nüsse knacken. Danach gelangt er über den schwarzen Fluß unter der Mauer hindurch zum großen See und von dort zum Strand und zurück zum Schiff — das Adventure ist gelöst.

Buh, aufhören, könnten Sie jetzt vielleicht rufen, da unser Spielkonzept zwar schon sehr interessant klingt, jedoch noch keine Details und Action enthält. Wir sind bisher nur durch eine leere Landkarte gelaufen. Es wird bald Zeit, darüber nachzudenken, welche Abenteuer der Spieler bestehen muß und in welchen Bereichen der Insel sie versteckt liegen (einige Andeutungen habe ich ja bereits gemacht).

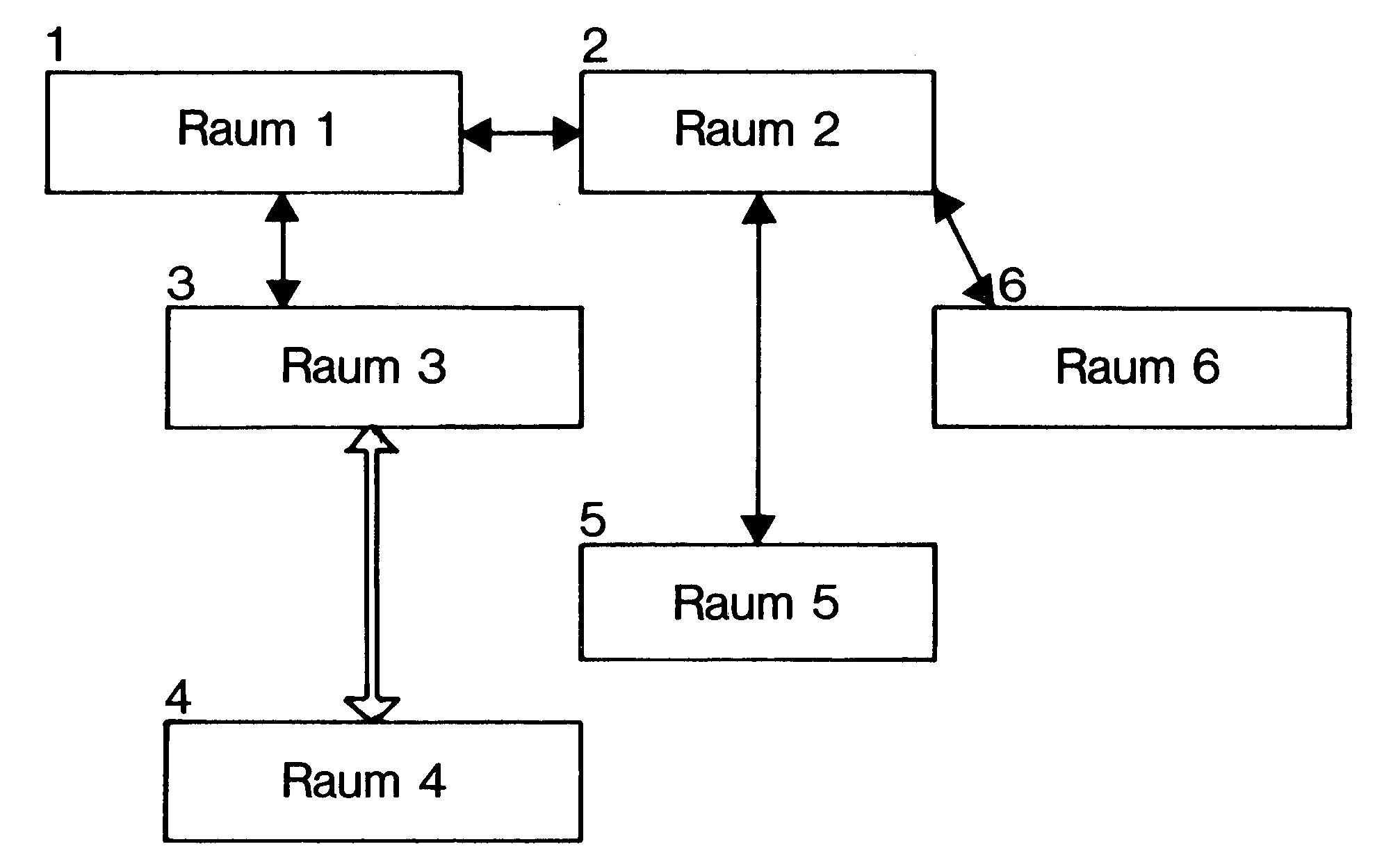

Vorher wollen wir jedoch eine neue Skizze zeichnen, oder besser gesagt unsere alte Inselskizze ein wenig überholen —sie in die Grundlandkarte umsetzen. Darunter versteht man eine Karte, die sehr grob nach dem vorgestellten Kästchen- und-Pfeil-Prinzip angefertigt wird. Diese Karte für unser Spiel sieht folgendermaßen aus:

Diese Landkarte ist natürlich noch sehr oberflächlich, zeigt aber dennoch bereits viel deutlicher als unsere erste Zeichenskizze, wie das Spiel aufgebaut ist.

In der Landkarte sind fünf große Bereiche eingezeichnet und ihre Verbindung zueinander. Diese Bereiche sind Urwald, Nebelgebirge, Vulkan, Tempel und der große See. Ich habe also beim Anfertigen dieser Karte nichts anderes gemacht, als die Hauptgebiete der Insel in einzelne Blöcke zu fassen. Von solch einer Blockgebietskarte ist es viel leichter die eigentliche Landkarte anzufertigen, als von der ersten Skizze.

Als kleine Blöcke habe ich den Strand und das Schiff eingezeichnet. Man kann also sagen, daß ein Blick um so mehr Räume enthält, je größer er ist. Zwischen den einzelnen Blöcken befinden sich einfache und doppelte Pfeile. Die einfachen Pfeile stellen die bereits besprochenen Verbindungen zwischen den einzelnen Räumen dar — in unserem Fall, Verbindungen zwischen den einzelnen Gebieten. Die Doppelpfeile sind ebenfalls Verbindungspfeile — mit der Ausnahme, daß sie Bedingungen stellen. So kann man, anhand der Doppelpfeile, aus der Karte lesen, daß man nur über den Geheimgang vom Vulkan zum Tempel gelangen kann. Des weiteren gelangt man vom Tempel nur über den Fluß zum großen See.

Der nächste Schritt besteht nun darin, die einzelnen Gebietsblöcke in einzelne Räume zu gliedern — es entsteht also die komplette Spielkarte. Dieser Ausbau kann je nach Wunsch gering oder sehr komplex sein.

Vielleicht interessiert es Sie, wie viele tatsächliche Räume die bekannten Adventures denn im einzelnen so haben.

Das Adventure »The Hobbit« hat zirka 80 Räume. Allerdings ist nicht jeder Raum mit Action gefüllt. Bei etwa 25 Räumen erhält man als Raumbeschreibung immer wieder die Anwort »Sie befinden sich in einem dunklen Höhlensysteme« Man muß oft lange Strecken zurücklegen, um zu den einzelnen Aufgaben zu gelangen. Adventures, wie man sie aus Zeitschriften vom Abtippen her kennt, haben eine durchschnittliche Raumanzahl von zirka 30 Räumen.

Es ist sehr schwer, detaillierte Tipps zu geben, wie viele Räume und wieviel Action man in ein gutes Adventure packen sollte. Als Faustregel könnte man vielleicht sagen, daß eine gute Relation zwischen Raumanzahl und Action etwa 1 zu 1 betragen sollte.

Um nicht allzu sehr vom Thema abzukommen, zurück zur Spielkarte.

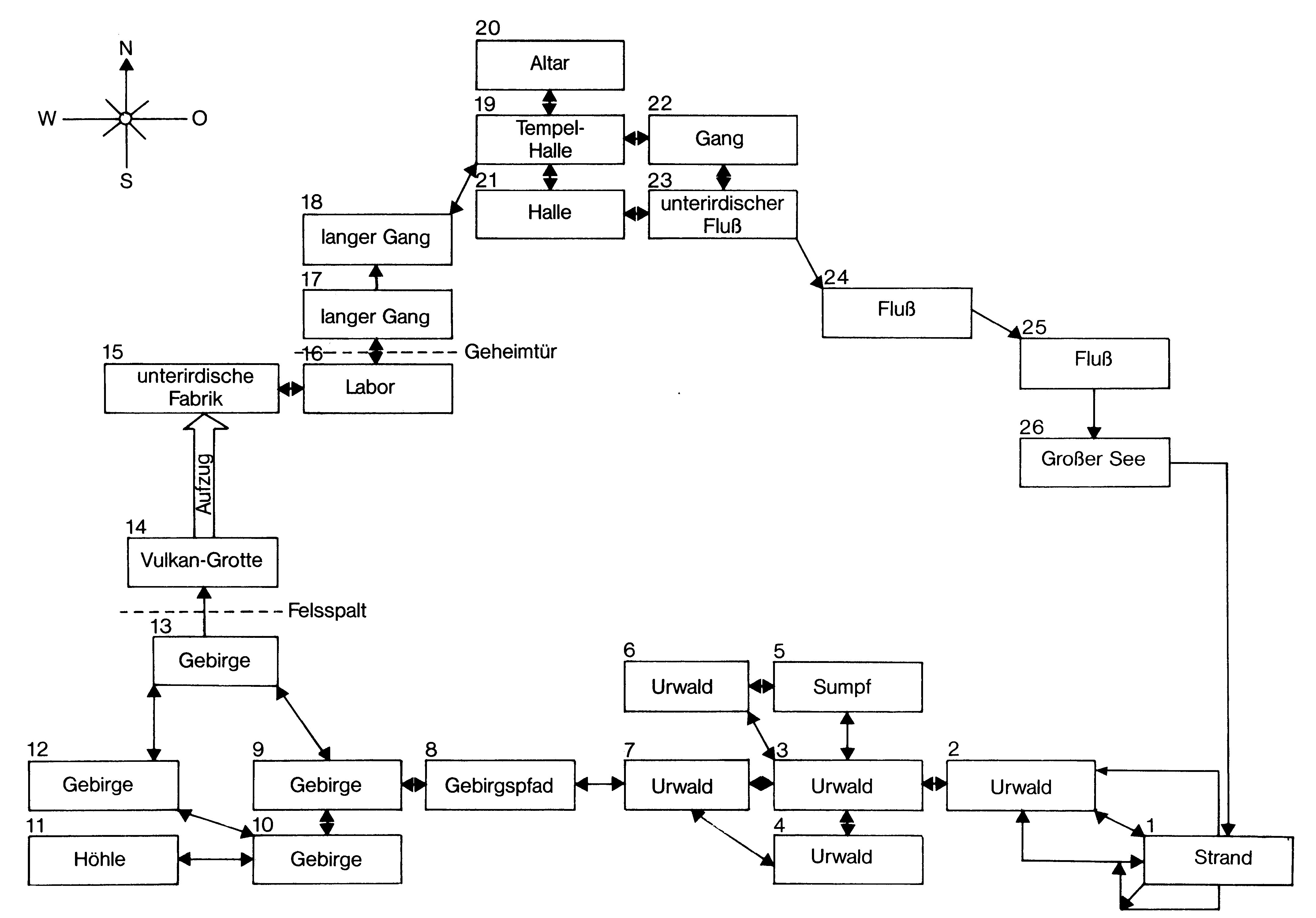

Hier der komplette Spielplan, das heißt ein Spielplan, wie man ihn zu diesem Spiel gestalten könnte.

Ich habe mich bei diesem Plan nur auf einen kleinen Aufbau beschränkt, da ein Aufbau im Großen viel zu komplex zu erklären wäre (siehe Spielplan).

Der Plan liegt nun nahezu fertig vor uns. Aus ihm ist eindeutig ersichtlich, welche Räume existieren und wie sie miteinander verbunden sind. Wie ich bereits gesagt habe, ist dieser Plan nur wenig ausgebaut. Ein perfekter Ausbau kann erreicht werden, indem man den Wald vergrößert. Der Spieler könnte durch den Wald zu der hohen Mauer gelangen. Er kann zwar dort nichts anfangen, da er den Tempel nur durch den unterirdischen Geheimgang vom Gebirge aus erreicht, und später durch den unterirdischen Fluß wieder verläßt, aber wir haben in der Vorgeschichte des Spiels die sagenumwobene Mauer erwähnt. Also sollte sie auch im Spiel auftauchen. Des weiteren müßte die unterirdische Fabrik, sowie die gesamten Wandermöglichkeiten im Gebirge und der Tempelplan erweitert werden.

Nun wird es langsam Zeit, sich Gedanken über den Actionverlauf des Spiels zu machen. Woher kommen die Ideen zu den Aufgaben, die der Spieler später lösen muß? Nun, ganz einfach! Innerhalb eines Kurses, wie diesem hier, ist es schwierig, Gedanken die parallel ablaufen, gleichzeitig im Kurs zu erklären, ohne Verwirrung zu stiften.

Tatsächlich arbeitet man beim Erstellen von Adventurespielen immer an mehreren Dingen gleichzeitig:

Während man die Landkarte zeichnet, kommen einem neue Ideen. Betrachten Sie doch die Karte einmal ganz genau! In Raum 11 finden Sie eine Höhle. Von dieser Höhle im Gebirge war bisher noch nie die Rede gewesen. Aber wie kommt sie denn nun in den Plan? Nun, ganz einfach: Während ich die Landkarte für das Gebirge zeichnete, dachte ich mir, daß es eigentlich monoton ist, wenn der Spieler mehrmals die Beschreibung »Sie befinden sich im Gebirge« erhält. So kam ich auf die Idee, daß sich im Gebirge zur Abwechslung auch eine Höhle befinden könnte. Wie wird der Spieler reagieren, wenn er die Lagebeschreibung »Sie befinden sich im Gebirge. Sie sehen einen Höhleneingang!« erhält? Ich versetzte mich also in die Lage des Spielers und überlegte, was ich machen würde, wenn ich ein Adventure spiele und diese Beschreibung erhalte. Nun, ich würde sicher aus Neugier in die Höhle gehen, so wie jeder neugierige Abenteurer es auch macht. Gut, der Spieler geht also in die Höhle. Was soll der Spieler in der Höhle vorfinden? Eine leere Höhle wäre schließlich zu langweilig. Ich beschließe deshalb, in die Höhle einen Gegenstand zu legen, der für den Fortlauf des Spiels sehr wichtig ist. Dieser Gegenstand könnte ein Schlüssel, ein Schwert oder ähnliches sein.

Dadurch, daß ich einen so wichtigen Gegenstand in die Höhle lege, stelle ich auch sicher, daß der Spieler in die Höhle gehen muß — früher oder später.

Selbstverständlich bekommt man bei einem Adventure nur dann etwas, wenn man es sich verdient hat. Der Spieler soll also nicht einfach in die Höhle gehen können, den Gegenstand nehmen und die Höhle dann wieder verlassen. Welche Aufgabe kann ich ihm denn stellen?

Primitive Lösungen wären, den Gegenstand im Boden der Höhle zu vergraben, oder einfach zu verstecken (der Spieler braucht dann eben eine Schaufel). ich versuche also eine schwierigere Aufgabe zu finden, bei der der Spieler nur durch Nachdenken weiterkommen oder überleben kann.

Und da ist auch schon die Idee geboren: Wilde Bären hausen doch in Höhlen im Gebirge. Nun stelle ich mir die Spielszene einmal vor. Der Spieler entdeckt einen Höhleneingang und geht hinein. in der Höhle, die völlig verlassen ist, findet der Spieler einen interessanten Gegenstand. Er nimmt den Gegenstand. Plötzlich hört er ein gefährliches Brummen vor dem Höhleneingang. Kurz darauf betritt ein riesiger Bär mit lautem Gebrüll die Höhle und nähert sich dem Spieler. Dies ist der Moment, wo der Spieler seine grauen Zellen bemühen muß. Wie kommt er lebend aus der Höhle heraus? Einfach am Bären vorbeilaufen (wegrennen) ist sicher zu leicht. Den Bären mit einem Schwert erlegen, soll auch unmöglich sein, da der Bär zu stark ist. Angenommen, der Spieler hat ein Schwert und greift den Bären an, so soll er ihn verletzen können. Dadurch soll dieser aber höchstens noch wilder werden und … game over.

Nun gut, ich habe viele Ideen wie der Spieler die Situation verlieren kann, aber er muß schließlich auch eine Chance haben zu entkommen. Wir haben ja bereits klargestellt, daß man den Spieler nie vor vollendete Tatsachen stellen sollte, wenn man ein gutes Adventure schreiben will. Die Idee: Bären haben Angst vor Feuer. Der Spieler muß also schnell etwas Holz vom Boden nehmen (das selbstverständlich dort liegt) und es mit seinem Feuerzeug (das er hoffentlich in seiner Ausrüstung hat) entzünden. Der Bär bekommt dann Angst vor der so entstandenen Fackel und flieht mit panischer Angst – der Spieler hat es geschafft!

Anhand dieses Beispiels können Sie erkennen, wie man vorgehen muß, um Action-Szenen zu gestalten.

Die Arbeitsschritte sind:

- Ausdenken einer Gefahrensituation. Nicht davor zurückschrecken, wenn diese Gefahrensituation zunächst ausweglos erscheint.

- Darüber nachdenken, durch welche Ideen der Spieler verliert.

- Über eine Lösung nachdenken.

Vorn 1. Schritt direkt zum 3. überzugehen, ist sehr schwer. Deshalb fügt man einen zweiten Schritt ein, bei dem man sich erst einmal Gedanken macht, wodurch der Spieler verlieren kann, also welche falsche Reaktionen des Spielers in Betracht gezogen werden können.

Dabei kommt man dann meistens auch auf die Lösung der jeweiligen Gefahrensituation.

Bedenken Sie dabei: Je länger Sie an dem Problem arbeiten und je schwieriger es für Sie ist eine vernünftige Lösung zu finden, desto interessanter und anspruchsvoller wird das Spiel für den Abenteurer später sein. Betonen möchte ich hierbei noch einmal den Ausdruck »vernünftige Lösung«. Damit ist gemeint, daß Sie keine utopischen Lösungen aushecken sollen, sondern Lösungen, die auch wirklich oder wenigstens zum Teil in der Realität vorkommen.

Eine utopische Lösung wäre, wenn man den Bären einfach mit Anbrüllen zur Flucht bewegen könnte.

Lassen Sie sich ruhig mehrere Tage Zeit, die Lösungen zu den einzelnen Aufgaben zu finden. Ein anderes Beispiel für eine solche Action-Szene stand bereits in der Einleitung zu diesem Kurs. Es stammt aus dem Adventure »Gorden Saga«.

Oft bringt der Einbau von Action-Szenen auch eine Änderung der Spielkarte mit sich. Sie sehen, daß es beim Schreiben von Adventures nahezu unmöglich ist, einzelne Arbeitsschritte nacheinander durchzuführen — man muß vielmehr immer an mehreren gleichzeitig arbeiten, da sie alle eng miteinander verbunden sind.

Ich möchte jetzt nicht auf weitere Action-Szenen eingehen, die man in das Spiel einbauen kann. Es sollen statt dessen noch einige Erläuterungen zur Karte gemacht werden.

Vom Raum 1 (Strand) kann man in mehrere Richtungen gehen, die alle zum Urwald führen. Betrachten Sie nun einmal die Räume 4 und 7 im Wald und ihre Verbindungen zueinander. Sie werden feststellen, daß man von Raum 7 nach Südosten gehen muß, um zu Raum 4 zu gelangen etc. Es ist besonders wichtig, daß Sie auch die Himmelsrichtungen NO, SO, SW, NW in der Karte verwenden, Dies ist zwar später ein bißchen schwerer zu programmieren, als nur vier Richtungen, aber die Karten werden durch acht oder zehn Richtungen (mit rauf und runter) viel komplexer. Der Spieler wird somit gezwungen, Aufzeichnungen während des Spiels zu machen, und kann die Karte nicht gleich auswendig lernen, wenn sie nur wenig Räume hat.

Zwischen den Räumen 13 und.14 befindet sich eine gestrichelte Linie, mit der Bezeichnung Felsspalt. Diese gestrichelte Linie bedeutet, wie bereits besprochen, daß der Spieler nicht direkt von Raum 13 zu Raum 14 gelangen kann, sondern nur durch einen Felsspalt, den er finden muß. Dieser Spalt könnte durch einen Felsblock versperrt sein, den man erst wegrollen muß. Der Felsspalt kann als Tür zwischen Raum 13 und 14 angesehen werden. Zwischen den Räumen 16 und 17 befindet sich ebenfalls eine gestrichelte Linie mit der Bezeichnung Geheimtür; man gelangt also nur durch eine Geheimtür von Raum 16 nach Raum 17.

Zwischen Raum 14 und 15 befindet sich ein Doppelpfeil mit der Bezeichnung Aufzug. Man muß in Raum 14 (der Grotte) also in einen Aufzug steigen, diesen aktivieren, und gelangt dann zu Raum 15. In diesem Fall hätte man auch eine gestrichelte Linie statt eines Doppelpfeils verwenden können. Zwischen den Räumen 24 und 25 (dem Fluß) befindet sich ein Pfeil, der nur in eine Richtung weist. Dies ist logisch, da der Spieler nur in die Richtung kann, in der der Fluß treibt. Der Fluß ist so schnell, daß er nicht in der Lage ist, gegen die Strömung zu rudern.

Sicher haben Sie bereits den Sinn erkannt, die die Durchnummerierung der Räume in sich birgt. Sie können sich so leichter Notizen zu den einzelnen Räumen machen. Es empfiehlt sich zu jedem Raum eine kleine Notiz zu machen, was dort ist, und was dort passieren kann.

Des weiteren sollten Sie sich eine Tabelle anfertigen, die aussagt, wo sich die einzelnen Gegenstände befinden; oder zeichnen Sie die Gegenstände einfach in die Karte ein. Wichtig ist nur, daß Sie später beim Programmieren genügend Notizen angefertigt haben, auf die Sie dann zurückgreifen können.

Zeichnen Sie die endgültige Spielkarte sauber und deutlich. Damit wären wir auch schon am Ende des ersten Kursteils angelangt. Sie haben jetzt vieles über Adventures erfahren, wissen wodurch sich gute Adventures von schlechten unterscheiden, und wie man eine Adventurekarte entwirft und ein Spiel mit Action versieht. Es gibt natürlich noch einige weitere Tricks zum Schreiben und Ausdenken von Adventures. Es werden Ihnen sicher noch viele Ideen kommen, was man so alles machen kann. Sie werden schon bald Ihren eigenen Stil entwickeln.

4. Kapitel: Die Programmiertechnik

Wir haben bislang gelernt, wie man sich ein Abenteuerspiel ausdenkt und es ausarbeitet.

Jetzt wollen wir lernen, wie man solch ein ausgearbeitetes Spiel in ein Basic-Programm für den C64 umsetzt.

Vielleicht haben Sie schon etwas von sogenannten Adventure-Generatoren gehört. Dies sind Programme, die es jedem, auch ohne jegliche Basic-Kenntnisse, ermöglichen, Adventure-Spiele zu erzeugen. Mit solchen Generatoren lassen sich oft relativ umfangreiche (mit vielen Räumen) Abenteuerspiele erstellen. Umfangreich heißt jedoch lange noch nicht anspruchsvoll.

Vom Kauf eines solchen Generators möchte ich Ihnen unbedingt abraten. Auch die allerbesten Generatoren schränken Ihre Kreativität in erheblichem Maße ein. Man erkennt auch meist von welchem Generator das Spiel erzeugt wurde, Sie sollen jedoch lernen, wie Sie Ihrem Adventure eine persönliche Note verleihen. Man soll erkennen, daß das Spiel von Ihnen programmiert wurde, und nicht von irgendeinem Programmgenerator.

Das Ziel dieses Kurses ist, Ihnen das Wissen zu vermitteln, das nötig ist, um anspruchsvolle Adventures zu schreiben, die den kommerziellen Spielen in keiner Weise an Qualität nachstehen. Die zahlreichen Beispiel-Programme (Listings) sind ausführlich dokumentiert. Ausreichende Basic-Kenntnisse und Erfahrung sind jedoch unbedingt erforderlich, da dieser Kurs kein Basic-Kurs ist, Selbstverständlich werde ich auf Kniffe und Programmiertricks ausführlich eingehen.

Arbeitsmittel und Methoden

Zum Programmieren gehen wir von folgender Hardware aus: Computer C 64 und Datasette (oder Diskettenlaufwerk). Ein Drucker und ein Diskettenlaufwerk wären zwar äußerst sinnvolle Ergänzungen, aber ich möchte vom Computerbesitzer ausgehen, der diese Erweiterungen nicht besitzt.

Für die Programme werden wir, früher oder später, alle 38 KByte RAM benötigen. Deshalb müssen wir auf Erweiterungen wie Simons Basic verzichten. Nicht zuletzt auch, weil solche Erweiterungen den Anwenderkreis stark einschränken. Simons Basic wäre vielleicht noch vertretbar (abgesehen von den 8 KByte Basic-Speicher, die es belegt), da es schon weit verbreitet ist, aber andere Erweiterungen würden es nur demjenigen ermöglichen das Adventure zu spielen, der diese Erweiterung besitzt.

Äußerst sinnvoll hingegen sind Erweiterungen, die den Programmierkomfort unterstützen, der beim C 64, abgesehen vom Full-Screen-Editor, sehr gering ist.

Ich meine hiermit Zusatzbefehle wie:

| DUMP | zum Variablen auflisten |

| HELP | zur Fehlerbeseitigung |

| TRACE | zum Überprüfen des Programmablaufs sowie |

| KEY | zur Funktionstastenbelegung etc… |

Gemeint sind also Befehle, die nicht im Programm verwendet werden, sondern nur direkt, wie der Befehl LIST arbeiten.

Eine empfehlenswerte Erweiterung ist das mittlerweile weitverbreitete Turbotape — eine Schnellade-Routine, die die Ladegeschwindigkeit der Datasette um den Faktor 10 erhöht. Turbotape benötigt keinen Basic-Speicher. Durch die hohe Baudrate entfallen langwierige LOAD- und SAVE-Vorgänge. Eine andere sinnvolle Erweiterung ist das KFC-Supermodul. Es enthält Turbotape, sowie die oben erwähnten Befehle und noch einige mehr. Da es jedoch 8 KByte Speicher benötigt, kann es nur so lange eingesetzt werden, wie das Adventure die Länge von 30 KByte unterschreitet.

Reichen die 30 KByte schließlich nicht mehr aus, so muß das Modul abgeschaltet und somit auf die Hilfsbefehle verzichtet werden. Dadurch erklärt sich auch die Tatsache, daß die schwierigsten und kompliziertesten Programmteile zu Beginn geschrieben werden müssen. Um das Spiel später mit Grafik zu versehen, werden keine Trace- und Dump Befehle mehr benötigt.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, den Überblick über ein 38-KByte-Programm zu behalten, wenn man keinen Drucker besitzt. Ich kann Ihnen jedoch aus eigener Erfahrung versichern, daß ein Drucker bei einer guten Programmiertechnik nicht unbedingt erforderlich ist.

Sicherlich kann man den Überblick über ein langes Basic Programm gewährleisten, wenn man es gut strukturiert. Da strukturierte Programme jedoch viel länger sind als nicht strukturierte, müssen wir eine Zwischenlösung von strukturierter und »chaotischer« Programmierung suchen.

Ich habe mich für folgende Lösung entschieden:

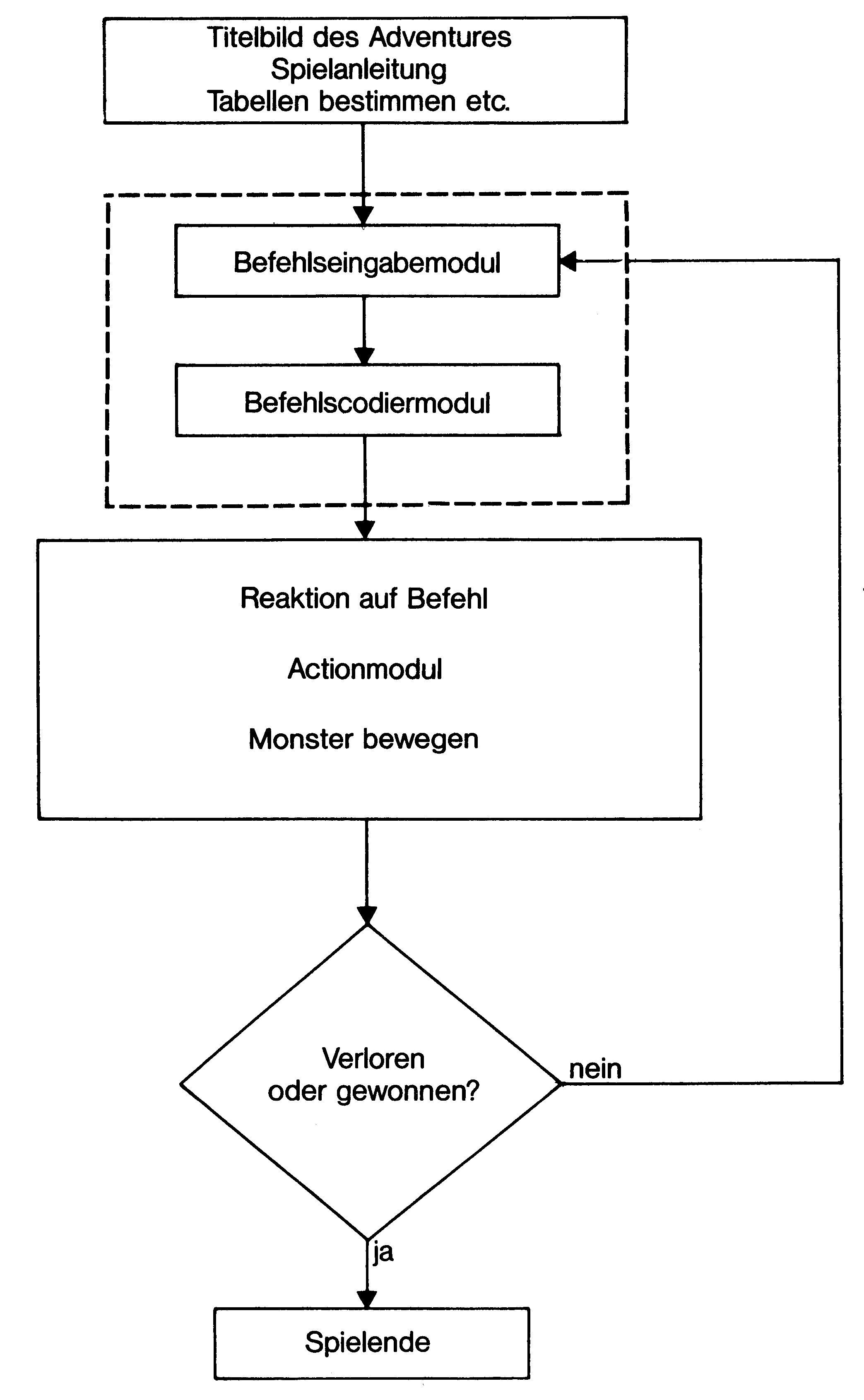

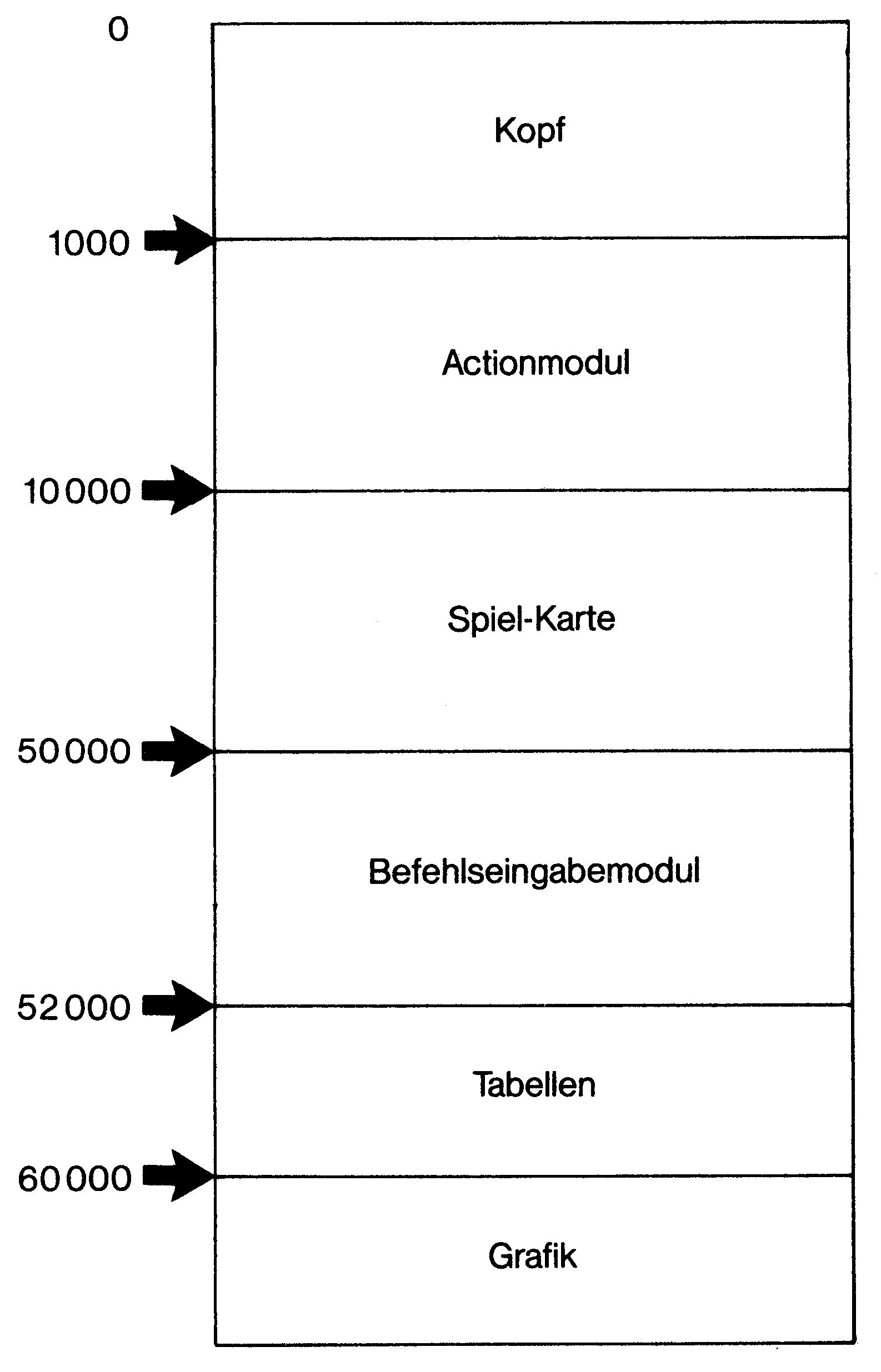

- Das Programm wird in kleine Teilprogramme (Module) zerlegt.

- Diese Module werden ausführlich in ihrer Funktionsweise erklärt. Jedes Modul ist in sich abgeschlossen. Es kann individuell für jedes Programm verwendet werden. Das Modul wird im Normalfall mit GOSUB aufgerufen.

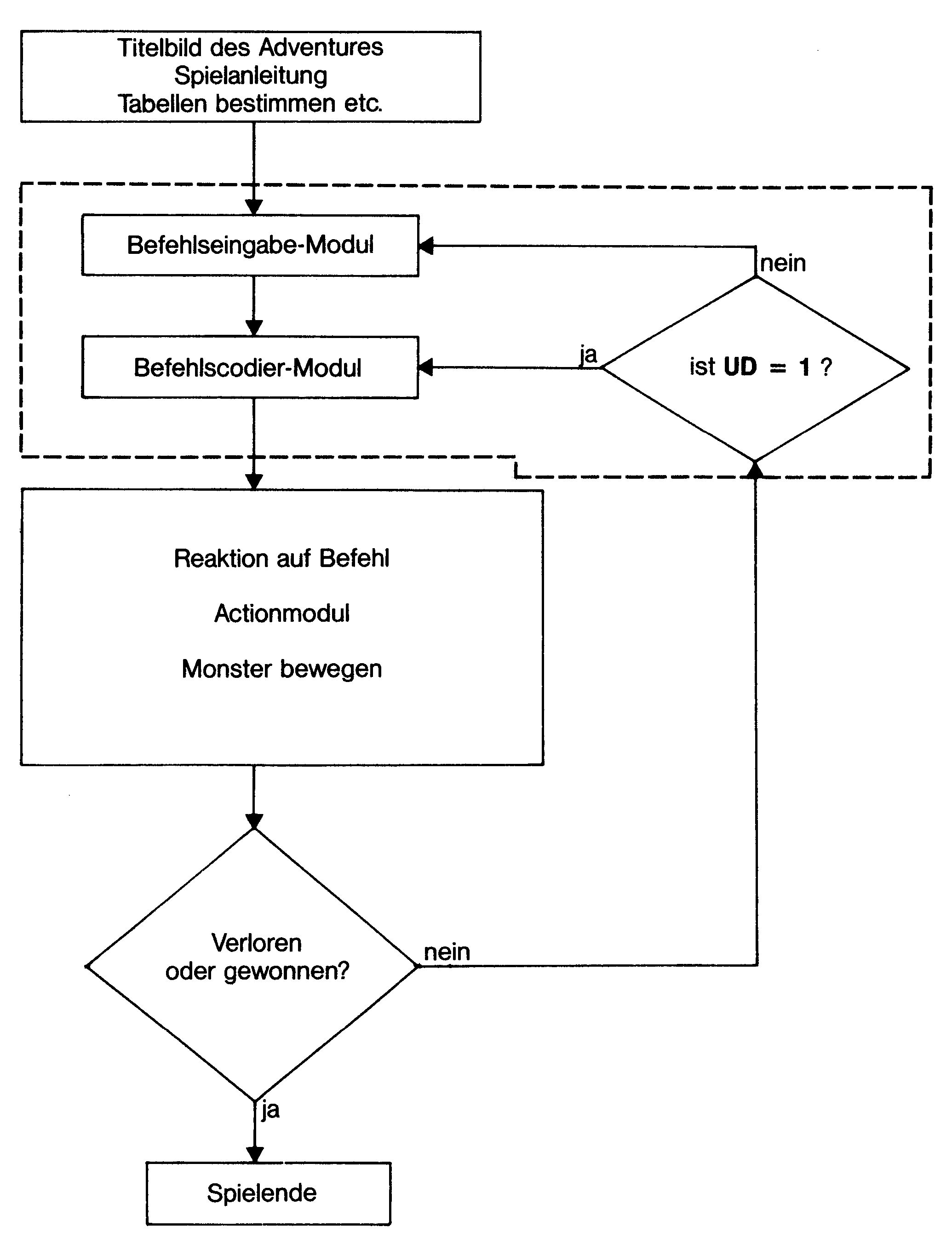

- Die einzelnen Module werden innerhalb des Programms vom Hauptmodul aufgerufen. Das Hauptmodul ist also der zentrale Punkt des Listings beziehungsweise des Programms.

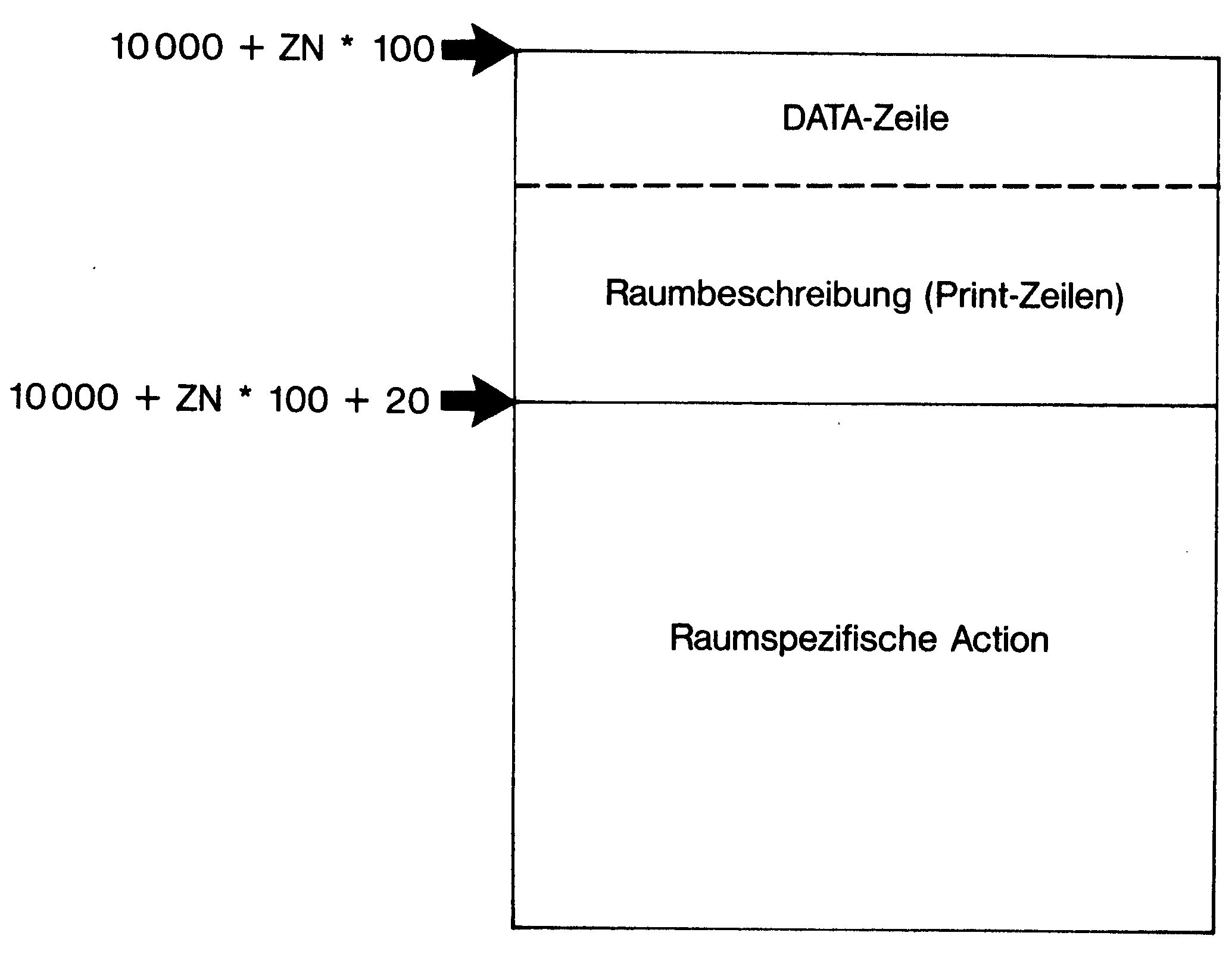

- Die Module stehen immer in den selben Zeilennummern; zum Beispiel Befehlseingabemodul immer von Zeile 50000 bis maximal Zeile 50999 etc.

Die Module werden in den folgenden Abschnitten ausführlich behandelt. Ein Abschnitt baut auf dem anderen (vorhergehenden) auf. Deshalb ist es erforderlich, daß Sie die Module nicht nur einfach abtippen, sondern auch verstehen lernen. Sind Sie mit der Funktionsweise eines Moduls vertraut, so versuchen Sie damit zu experimentieren.

Im nächsten Kapitel wird ein wichtiges Modul behandelt—die Befehlseingabe. Es werden hierbei mehrere Möglichkeiten vorgestellt. Ziel eines jeden Kapitels soll sein, Ihnen das Wissen, das nötig ist, das jeweilige Modul zu programmieren, zu vermitteln. Damit Sie überprüfen können, ob Sie genug für das jeweils folgende Modul gelernt haben, werde ich Ihnen am Ende eines jeden Abschnittes eine Aufgabe stellen. Hierzu jedoch später.

Speichern Sie alle Beispielprogramme nach dem Eintippen stets auf Kassette/Diskette ab, damit Sie später darauf zurückgreifen können.

Bevor Sie nun beginnen, sollten Sie einen Blick in den Anhang dieses Kurses werfen, da dort mehrere Hilfsprogramme zu finden sind.

Während des Kurses werden wir öfter auf Programme aus diesem Anhang zu sprechen kommen. Also, Computer einschalten und Los geht’s…

String-Operationen

Gerade beim Programmieren von Abenteuerspielen ist es unbedingt notwendig, mit der Technik der Stringverarbeitung vertraut zu sein. Obwohl die eigentlichen Stringfunktionen im Basic leicht verständlich sind, haben Anfänger oft erhebliche Schwierigkeiten, sie sinnvoll einzusetzen. Dieser Fall tritt insbesondere dann auf, wenn mehrere Funktionen ineinander verschachtelt werden müssen.

Hier nun eine kleine Einführung in die Stringverarbeitung. Das Basic des Commodore 64 bietet folgende Stringfunktionen an:

| ASC(X$): | Geben Sie Ihrem Computer im Direktmodus einmal folgenden Befehl ein: X$= "A ":? ASC(X$) <RETURN>. Als Ergebnis erhalten wir 65. Im C 64-Handbuch auf Seite 135 bis 137 finden Sie eine Tabelle der ASCII- und CHR$-Codes. Diese Tabelle ordnet jedem Zeichen eine Zahl zu. Bei der Zahl 65 finden wir den Buchstaben A. Die ASC-Funktion liefert uns also den Zahlenwert zu jedem Zeichen und zwar jeweils den Wert des 1. Zeichens des definierten Strings. |

||||

| CHR$(X): | CHR$ ist die Umkehrung der ASC-Funktion. CHR$(X) ergibt das Zeichen, das dem Zahlenwert X zugeordnet ist. Geben wir ? CHR$ (65) ein, so erhalten wir als Antwort das Zeichen A. Mit CHR$(X) können auch Sonderfunktionen wie Farben und Groß-/Kleinumschaltung ausgeführt werden. Die Tabelle im Handbuch gibt hier ausführlich Antwort. | ||||

| LEN(X$): | Diese Funktion ergibt die Anzahl der Zeichen, die ein String enthält. X$ = "ABENTEUER" ? LEN(X$) Das Ergebnis wäre hierbei 9, da das Wort »Abenteuer« 9 Buchstaben enthält. Achtung: Auch Leerzeichen im String werden mitgezählt. |

||||

| LEFT$(X$,X): | Diese Funktion ergibt die linken »Zeichen von X$.

|

||||

| RIGHT$(X$,X): | Diese Funktion ergibt die rechten X-Zeichen von X$ | ||||

| MIDS(X$,S,X): | Diese Funktion ergibt X-Zeichen von X$, beginnend mit dem Zeichen an Position S. X$ = "ROTGELBGRUEN" ? MID$(X$,4,4) ergibt GELB. Der dritte Parameter kann fortgelassen werden. MID$(X$,S) ergibt dann alle Zeichen ab Position S, in unserem Beispiel also »GELBGRUEN« |

||||

| STR$(X): | STR$(X) gibt uns die Möglichkeit, eine Zahl in einen String zu verwandeln. X = 100+20+3 X$ = STR$(X) ? X$ ergibt 123 |

||||

| VAL(X$): | Diese Funktion ist im wesentlichen die Umkehrung der STR$-Funktion. VAL("100") ergibt 100 VAL("123ABC") ergibt 123 VAL("ABC123") ergibt 0, da das erste Zeichen keine Zahl ist. |

Dies waren nun auch schon alle Funktionen, die Ihnen nun verständlich sein sollten.

Nun aber einige Anwendungsbeipiele.

- Prüfen, ob ein String in einem anderen enthalten ist.

Eine solche Routine ist besonders dann nützlich, wenn man dem Spieler ermöglichen will, Befehle abzukürzen (zum Beispiel UNT statt UNTERSUCHE).

Beispiel: Es soll überprüft werden, ob B$ in A$ enthalten ist.

10 A$="UNTERSUCHE"

20 B$="UNT"

30 IF B$=LEFTS(A$,LEN(B$)) THEN PRINT" B$ KOMMT IN A$ VOR! "

40 END

Eine Programmdokumentation erübrigt sich hier. Falls Sie das Programm nicht verstehen, so studieren Sie nochmals ausführlich die einzelnen String-Befehle. - Ausdruck einer Zahlenkette.

Geben Sie einmal folgendes Programm ein:

10 FOR I=1 TO 5

30 PRINT I; ", ";

40 NEXTI

50 END

Wenn Sie das Programm nun mit RUN starten, wird auf dem Bildschirm folgendes ausgedruckt 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,

Uns stören hierbei die Zwischenräume (oder sollten uns zumindest stören). Deshalb soll das Programm so verändert werden, daß folgendes Ergebnis erreicht wird: 1,2,3,4,5,

Um dies zu erreichen, machen wir in dem Programm einen kleinen Umweg über den STR$(X)-Befehl.

Wir ergänzen das Programm um Zeile

20 X$=MID$(STR$(I),2)

und ändern Zeile 30 um

30 PRINT X$;",";

Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, daß ich schon wieder keine ausführliche Dokumentation zu Zeile 20 liefere, aber Ziel des Kurses soll schließlich sein, ihnen Programmieren beizubringen. Ich werde mich deshalb hauptsächlich auf die Dokumentation von kniffligen Problemen beschränken und Sie die einfacheren Aufgaben selbst ausarbeiten lassen. Aber nur keine Angst. Es wird bestimmt nicht zu schwer für Sie werden. Wenn Sie sich im Gebrauch von String-Befehlen nun einigermaßen sicher fühlen, dann können Sie sogleich mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

Die Befehlseingabe

In diesem Abschnitt werden wir einen Programmteil erarbeiten, der für jedes Text-Adventure unentbehrlich ist: die Befehlseingabe.

Darunter versteht man den Programmteil, bei dem der Computer einen Befehl vom Spieler erwartet. Bei den meisten Adventures erscheint dann auf dem Bildschirm die Frage »WAS NUN?«. Bereits daran, wie gut die Befehlseingabe ist, kann man über die Qualität des Spiels entscheiden. Ziel dieses Abschnitts soll sein, Ihnen soviel Wissen über Texteingaberoutinen zu vermitteln, daß Sie in der Lage sind, eine Befehlseingaberoutine zu schreiben, die professionellen Spielen in nichts nachsteht. Ziel ist es also, ein Befehlseingabe-Modul zu schreiben, das später universell eingesetzt werden kann.

Im Kapitel Arbeitsmittel und Methoden habe ich Ihnen bereits erklärt, daß jedes Modul immer in den selben Zeilennummern stehen soll, damit man auch bei längeren Programmen nicht den Überblick verliert.

Das Befehlseingabe-Modul wollen wir künftig immer in den Zeilen 50000 bis maximal 50999 unterbringen. Es wird folglich mit GOSUB 50000 aufgerufen.

a) Befehleingabe Modul 1

Geben Sie nun einmal Listing 1 in den Computer ein:

10 gosub50000 20 printbe$ 30 goto10 50000 rem *** befehlseingabe i *** 50010 poke198,0:be$="" 50020 input"was nun ";be$ 50030 return

Wenn Sie das Programm laufen lassen, so fragt der Computer »WAS NUN?« und wartet auf eine Befehlseingabe, etwa auf einen Befehl wie »NIMM SCHWERT« der mit RETURN abgeschlossen wird.

Dokumentation zum Listing:

| 10 | Aufruf des Befehlseingabe-Moduls |

| 20 | Ausdruck des Befehls, den wir als BE$ bezeichnen wollen |

| 30 | Zurück zum Anfang |

| 50000 | POKE 198,0 setzt den Tastaturpuffer auf Null. Dadurch wird verhindert, daß die Befehlseingabe einfach übersprungen wird, weil noch Zeichen im Tastaturpuffer stehen. Außerdem wird der String, in dem der Befehl steht, gelöscht (BE$ = " ") |

| 50020 | Mittels eines einfachen INPUT-Befehls wird der Befehlsstring BE$ eingelesen |

| 50030 | Ende des Moduls |

Hiermit hätten wir auch schon unser erstes Modul. Leider hat diese einfache Befehlseingabe einige Haken:

- Man kann mit dem Cursor über den ganzen Bildschirm fahren und beliebig »herumwüten«.

- Bei Eingabe von Komma erfolgt ein »?EXTRA IGNORED ERROR«.

- Professionelle Routinen fahren mit dem Programmablauf fort, wenn über einen längeren Zeitraum keine Eingabe erfolgt. Dies ist bei unserer ersten Routine noch nicht der Fall. Wir müssen eingestehen, daß der NPUT-Befehl anscheinend doch nicht das Wahre für eine professionelle Eingaberoutine ist.

Das Problem ist noch einmal neu anzupacken.

b) Befehlseingabe Modul 2

Geben Sie bitte das folgende Programm (Listing 2) ein und lassen Sie es nach SAVE laufen.

10 gosub50000

20 print:printbe$:print

30 goto10

50000 rem *** befehlseingabe ii ***

50010 poke198,0:be$="":print"was nun ? ";

50020 poke204,0

50030 getx$:ifx$=""then50030

50040 ifpeek(203)=1orlen(be$)>68thenprint" ":poke204,1:return

50050 i=asc(x$):ifi<65ori>90thenifi<>32andi<>20andi<>34then50030

50060 ifi=20andbe$=""then50030

50070 ifi=20thenpoke204,1:print"{left} {left}{left}";:be$=left$(be$,len(be$)-1):goto50020

50080 printx$;:be$=be$+x$:goto50030

Auf den ersten Blick scheint sich nicht viel geändert zu haben. Bei intensiverem Ausprobieren werden Sie jedoch einige Unterschiede zum vorhergehenden Programm bemerken:

- Die Cursortasten sind ausgeschaltet

- Es werden nur noch folgende Zeichen akzeptiert: A bis Z und " und die Tasten SPACE, DEL, RETURN

- Mit DEL kann nur die Eingabe gelöscht werden — nicht jedoch die »WAS NUN?«-Frage.

Damit haben wir eine schon fast »idiotensichere« Routine, wie man sie in professionellen Spielen findet.

Dokumentation zum Listing:

| 50010 | Tastaturpuffer und BE$ löschen. »WAS NUN?« fragen. |

| 50020 | POKE 204,0 zum Einschalten des Cursors. |

| 50030 | Auf Eingabe eines einzelnen Zeichens X$ warten. |

| 50040 | Jeder Taste ist ein bestimmter Wert zugeordnet (zum Beispiel RETURN = 1). Mittels PEEK (203) erfährt man, welche Taste gedrückt worden ist. Wird also die RETURN Taste gedrückt oder die Länge des Befehls BE$ überschreitet die Länge von 68 Zeichen, so wird die Routine beendet: der Cursor wird gelöscht und gestoppt. |

| 50050 | Hier wird die Eingabemöglichkeit auf die oben erwähnten Zeichen und Tasten eingeschränkt (vgl. auch ASCII-Werte mit Commodore-Handbuch). |

| 50060 | Hier wird verhindert, daß mittels DEL mehr Zeichen gelöscht werden als vorher eingegeben worden sind. |

| 50070 | Prüfung, ob DEL-Taste gedrückt worden ist. Wenn Ja, dann Cursor ausschalten. Letztes Zeichen löschen. Vom Befehlsstring BE$ das letzte Zeichen wieder löschen. |

| 50080 | Das neue Zeichen X$ ausdrucken. Den Befehlsstring BE$ um das neue Zeichen X$ erweitern. Neues Zeichen von Tastatur abwarten. |

Nun möchte ich Ihnen noch eine Routine (Listing 3) vorstellen. Erfolgt 30 Sekunden lang keine Eingabe, so endet die Routine und fährt im Programm fort— die Bedenkzeit des Spielers wird also eingeschränkt. Bei dieser Routine werden Sie feststellen, daß der Bildschirm in zwei Abschnitte unterteilt ist, wie es bei Adventures mit Grafik und Text vorkommt. Die oberen 3/4 des Bildschirms sind als Grafik-Fenster, das untere Viertel als Texteingabe-Fenster definiert.

10 print"{clr}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC"

20 gosub 50000

30 print"{home}";be$

40 goto20

50000 ti$="000000":be$="":poke198,0:poke211,0:poke214,18:sys58732:print"{down}{wht}> {CBM-@}";

50010 getx$:ifpeek(203)=1then50110

50020 ifti$>"000030"then50110

50030 ifx$=""then50010

50040 iflen(be$)=0andasc(x$)=20then50010

50050 i=asc(x$):ifi<65ori>90thenifi<>20andi<>32andi<>34then50010

50060 be$=be$+x$

50070 printchr$(20);x$;"{CBM-@}";

50080 ifi=20thenbe$=left$(be$,len(be$)-2):goto50010

50090 ti$="000000":iflen(be$)>76thenfori=1to80:printchr$(20);:next:goto50000

50100 goto50010

50110 print:print"{up} ";

50120 print" ":return

Auf eine ausführliche Dokumentation verzichte ich hier, da nur wenige neue Elemente im Listing auftauchen.

| Dies sind: | a) TI$ wird zum Einschränken der Abfragedauer eingesetzt. Wenn die Zeit von 30 Sekunden überschritten wird, so fährt das Programm automatisch fort (Zeile 50020). |

| b) Werfen Sie bitte einen Blick auf Zeile 50000. Dort heißt es: POKE 214,18: POKE 211,0:SYS 58732 Durch diese POKE-Stellen kann man bestimmen, wo der Cursor oder das nächste PRINT erscheint. POKE 214, Zeile (0-24) POKE 211, Spalte (0-39) danach SYS 58732, um eine Betriebssystem-Routine aufzurufen, die den Cursor an der neuen Stelle positioniert. |

Damit wären wir auch schon am Ende des ersten Abschnitts angelangt. Sie sollten nun gelernt haben, wie man mit den String-Funktionen umgeht und Befehlseingabe-Routinen schreibt. Bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren, sollten Sie ein wenig mit den vorgestellten Routinen experimentieren und sie nach eigenen Wünschen und Ideen umgestalten.

Schreiben Sie sich sodann ein Befehlseingabe-Modul (welches wie vereinbart in den Zeilen 50000 bis maximal 50999 liegt), das Sie dann in den folgenden Abschnitten verwenden können.

Das Modul muß durch GOSUB 50000 aufgerufen werden können und dann einen String BE$ liefern, der den Befehlssatz enthält.

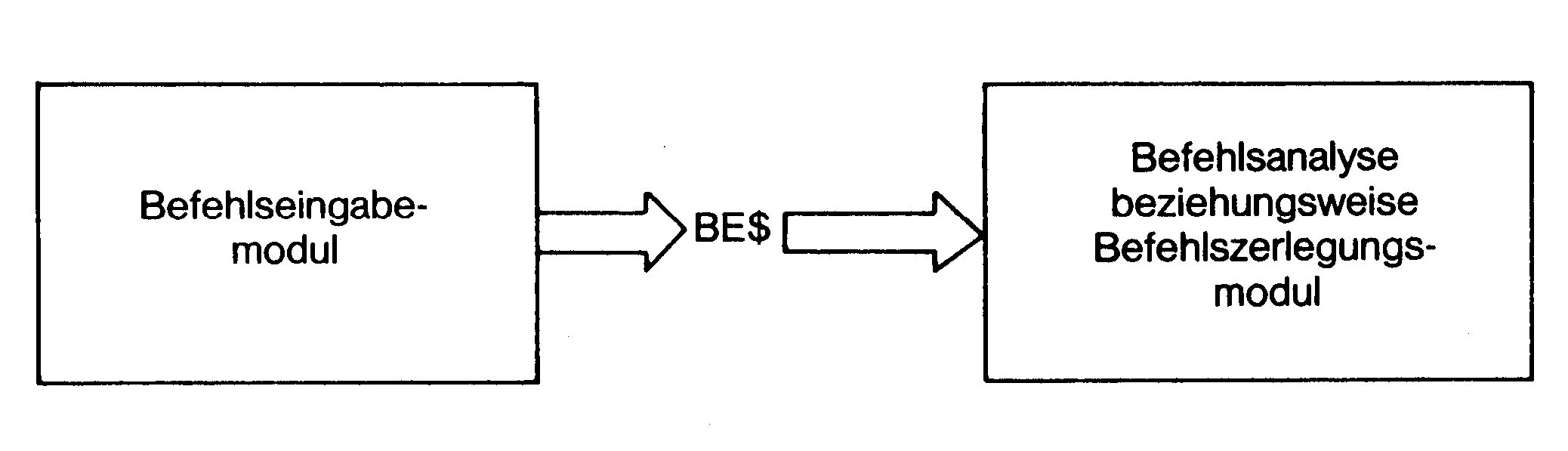

Die Befehlszerlegung

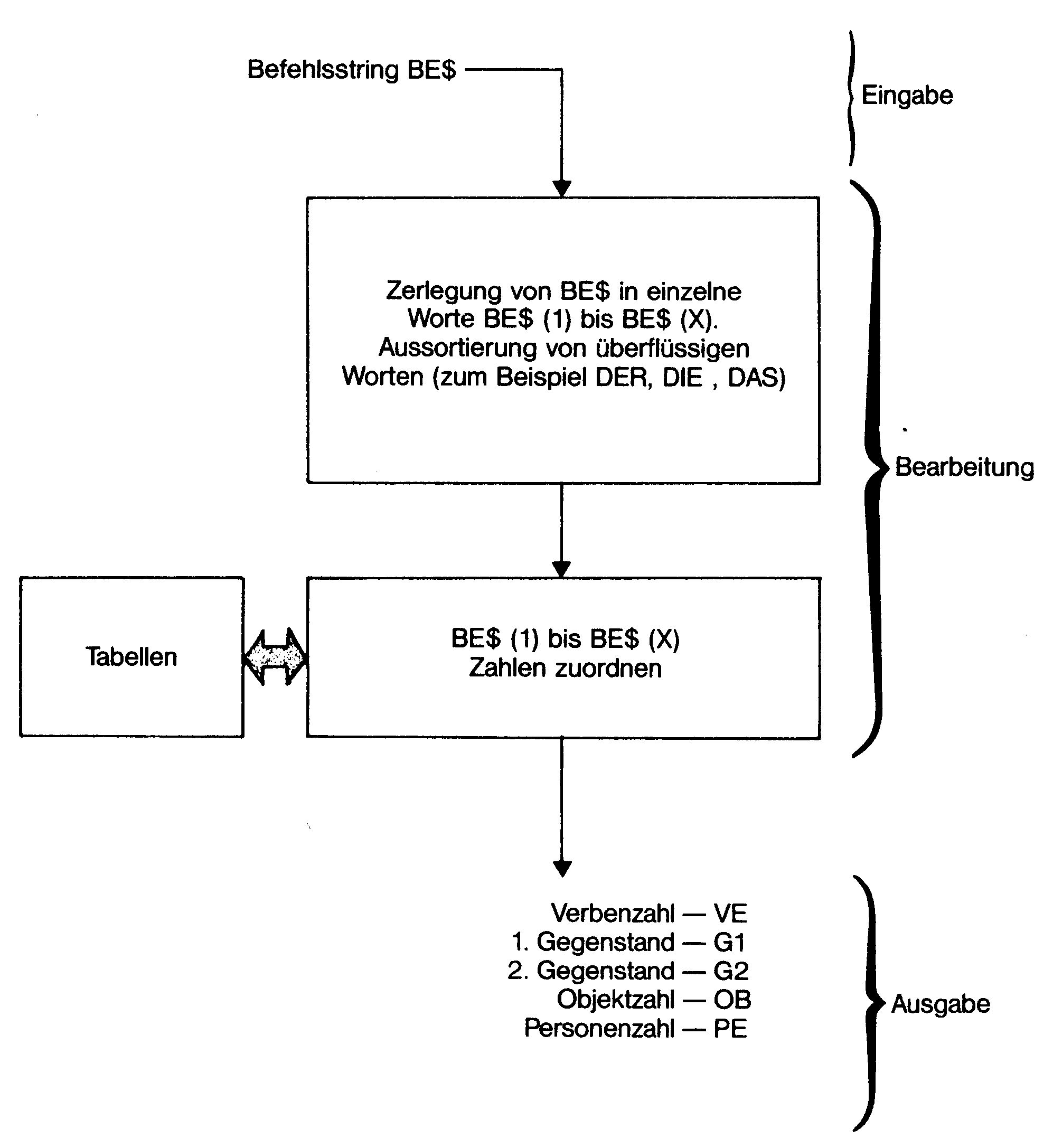

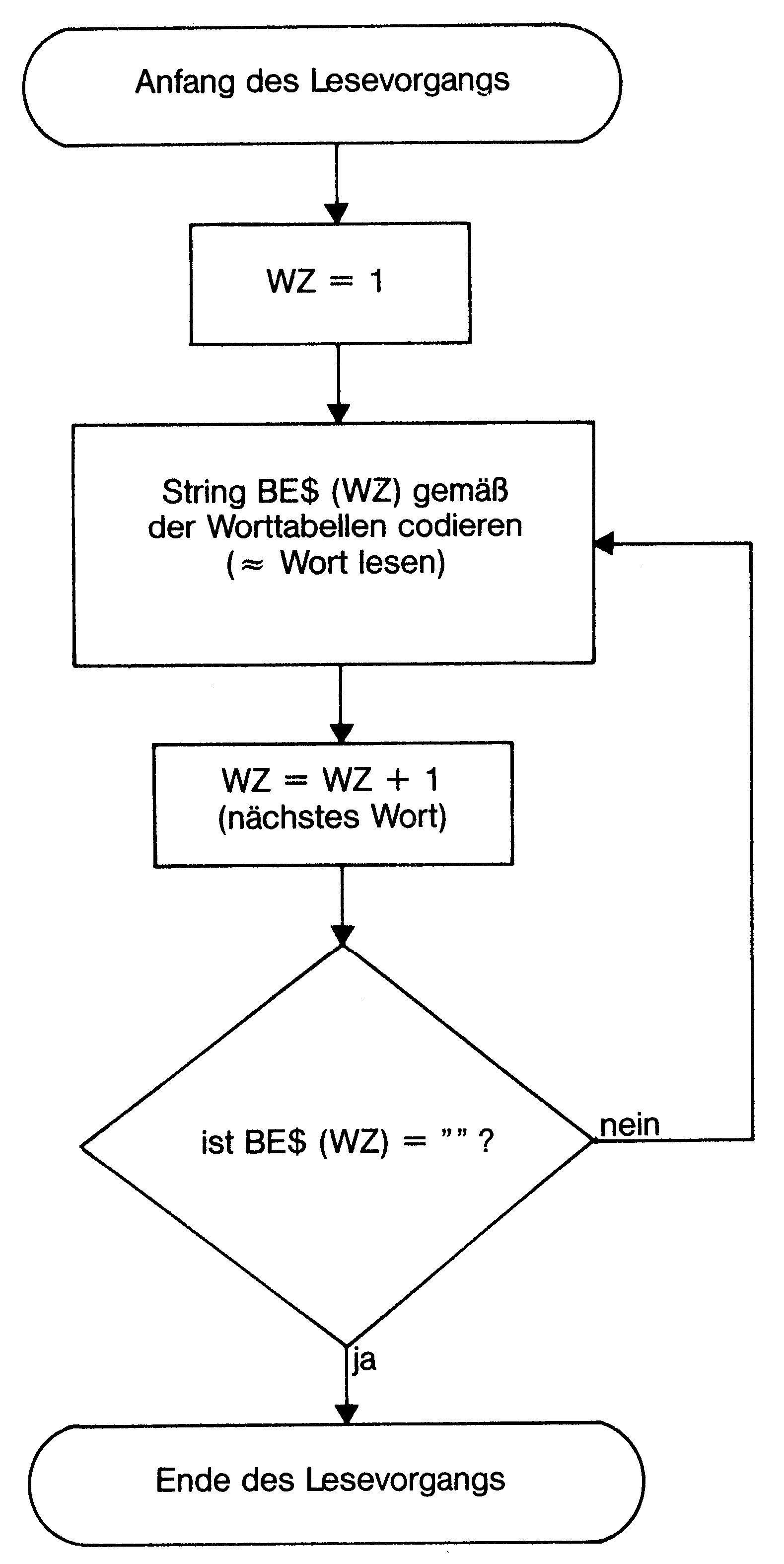

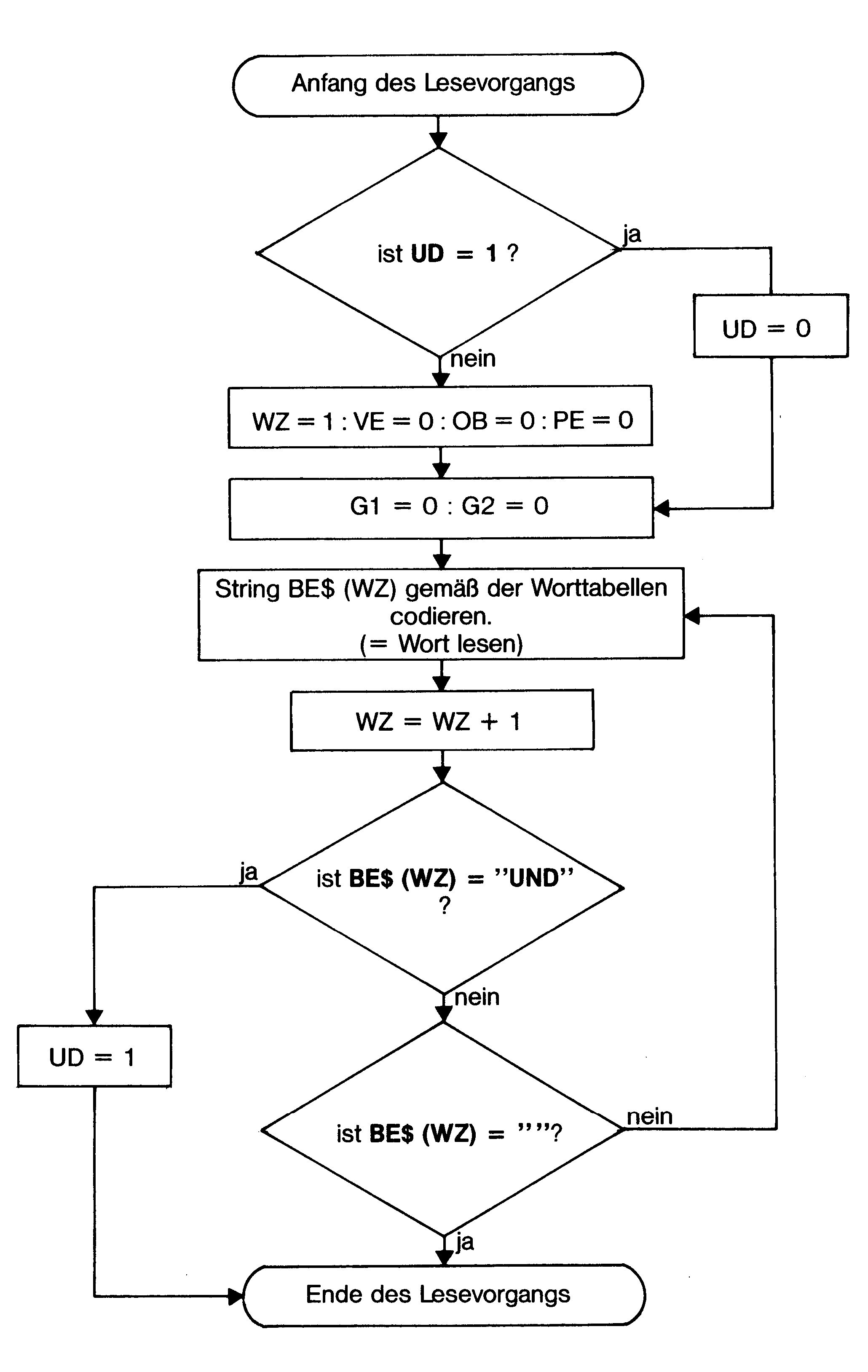

Nachdem wir nun unser Befehlseingabe-Modul fertiggestellt haben, wollen wir uns einem neuen Modul »dem Befehlszerlegemodul« zuwenden und somit einen ersten Schritt zur Befehls-Analyse beginnen.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Befehlszerlegung und Befehls-Analyse, werden Sie jetzt vielleicht fragen?

Ganz einfach. Die Befehlszerlegung (also unser neues Modul) besteht darin, einen Befehlssatz BE$ in kleine einzelne Befehle zu zerlegen. Dies ist nötig, da der Computer immer nur einen Befehl nach dem anderen und nicht einen Mehrfachbefehl auf einmal bearbeiten kann. Die Befehls-Analyse besteht darin, die Einzelbefehle auszuführen. Das Programm reagiert auf den Befehl.

Vielleicht haben Sie schon einmal das englische Adventure »The Hobbit« gespielt oder zumindest davon gehört.

»The Hobbit« ist ein Adventure mit äußerst gelungener Befehls-Analyse. Der Wortschatz kennt kaum Grenzen. Hier ein Beispiel, wie es beim Hobbit sein könnte:

| SIE SEHEN: | SCHWERT |

| SEIL | |

| DIE FELSENTUER | |

| MOEGLICHE RICHTUNGEN: SUEDEN | |

| WAS NUN? Nimm das Schwert, das Seil und geh nach Sueden. | |

| SIE NEHMEN DAS SCHWERT. | |

| SIE NEHMEN DAS SEIL. | |

| SIE GEHEN NACH SUEDEN. | |

Diesen Textausschnitt (den ich ins Deutsche übersetzt habe) wollen wir nun einmal näher betrachten.